Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)

Stand: 27.09.2024

Flachdach: Aufbau, Vorteile, Kosten und Wartung – Alles, was Bauherren wissen müssen

Das Flachdach erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, bieten es doch zusätzliche Nutzfläche als Terrasse und beschränken das darunter liegende Wohngeschoss kaum in seiner Raumhöhe.

Das Flachdach gewinnt an Popularität, besonders durch die Möglichkeit, es als Terrasse oder zusätzliche Nutzfläche zu gestalten. Zudem maximiert es den Wohnraum, ohne die Raumhöhe zu beeinträchtigen.

Dennoch sollte die Entscheidung für ein Flachdach gut durchdacht sein, um teure Reparaturen zu vermeiden. In diesem Artikel erfahren Sie, was ein Flachdach ausmacht, welche Konstruktionsarten es gibt, wie Kosten und Wartung aussehen und worauf Sie bei der Planung achten sollten.

In Diesem Artikel wird u.a. Bezug auf den Informationsdienst Holz und der DIN 68800 genommen, welcher sich u.a. an Planer und Ausführende richtet.

Das wichtigste in Kürze:

Wann es sich um ein Flachdach handelt: Flachdächer haben eine Dachneigung zwischen 2 % und 5 %. Aufgrund der geringen Neigung kann stehendes Wasser zu Schäden führen.

Ausführungsformen von Flachdächern: Es gibt belüftete und nicht belüftete Dächer mit verschiedenen Dämmmethoden. Jede hat Vor- und Nachteile bezüglich Nutzbarkeit, Dämmung und Schutz.

Begrünung von Flachdächern: Dachbegrünungen bieten Wärmeschutz und verlängern die Dachlebensdauer, erfordern jedoch spezifische bauliche Nachweise.

Flachdach vs. flach geneigtes Dach: Neigung, Vorteile und Unterschiede

Dächer lassen sich nicht nur durch ihre Form, sondern auch durch die Neigung unterscheiden. Diese beeinflusst nicht nur die Baugenehmigung, sondern auch die Anforderungen an die Konstruktion.

Man unterscheidet verschiedene Dachneigungen:

- Flachdach: DN ≥ 2 % und ≤ 5 % (ca. 3°)

- Flach geneigtes Dach: DN > 3° und ≤ 5°

- Geneigtes Dach: DN > 5° (ca. 10°)

- Steildach: DN > 20° (ca. 40 %)

Flachdächer haben aufgrund ihrer geringen Neigung (maximal 5 %) eine höhere Anfälligkeit für Staunässe, da Regen- und Tauwasser langsamer abläuft oder sich sogar ansammeln kann. Dies kann zu Problemen führen, insbesondere wenn die Abdichtung oder Dachhaut beschädigt ist. Wasser kann dann leicht in die Dachkonstruktion eindringen, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und erhöhtem Wartungsaufwand führt.

Im Gegensatz dazu leiten Steildächer Wasser deutlich schneller ab, da ihre größere Neigung (über 20°) das Ablaufen begünstigt und Wasseransammlungen verhindert.

Ausführungsformen von Flachdächern: Nicht belüftete und belüftete Konstruktionen

Bei Flachdächern wird zwischen zwei Hauptausführungen unterschieden: nicht belüftete Dächer und belüftete Dächer.

Nicht belüftete Flachdächer, auch Warmdächer genannt, verfügen über keine Luftschicht im Aufbau und bieten eine hervorragende Wärmedämmung. Mehr Informationen zu Warmdächern finden Sie in unserem detaillierten Artikel über das Warmdach.

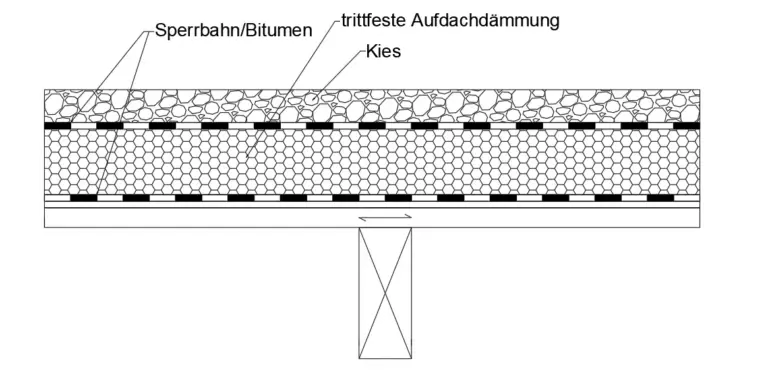

Flachdach Typ 1: Aufdachdämmung

Bei der Aufdachdämmung liegt die Dämmung oberhalb der tragenden Ebene, was diese Konstruktionsart besonders effizient macht. Diese Form des Flachdachs ist ideal für die Nutzung als Dachterrasse oder Grünfläche, da die Dämmung trittfest ist und zusätzliche Nutzfläche schafft.

Vorteile

- Uneingeschränkte Dachnutzung: Flachdächer bieten die Möglichkeit, die Fläche als Terrasse oder Garten zu nutzen.

- Schutz der Tragkonstruktion: Die Konstruktion ist nicht gefährdet durch Tauwasser, was die Langlebigkeit erhöht.

- Raumakustik: Die Dämmung kann zur Verbesserung der Raumakustik beitragen.

- Steuerbares Dachgefälle: Das Gefälle lässt sich über die Dämmung flexibel anpassen.

Nachteile

- Hoher Dachaufbau: Die Konstruktion kann mehr Platz in der Höhe beanspruchen.

- Komplexität der Ausführung: Die Errichtung erfordert präzise Planung und Fachkenntnisse.

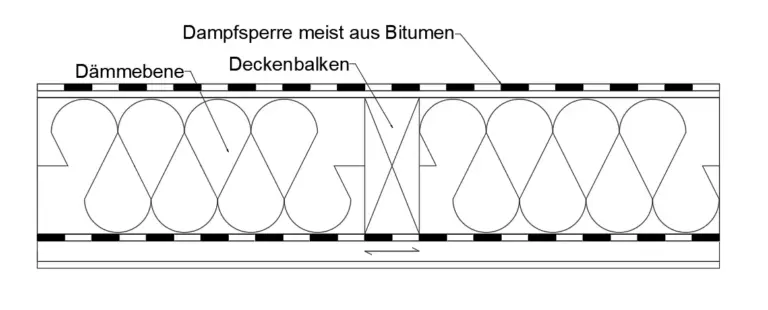

Flachdach Typ 2: Dämmung in und auf der Tragebene

Bei dieser Konstruktionsart wird die Dämmung sowohl innerhalb der Tragschicht als auch darüber platziert. Dies ermöglicht eine vielseitige Nutzung des Daches, beispielsweise als Garten, Terrasse oder für Solaranlagen, ähnlich wie bei Typ 1. Die Anordnung sorgt für eine hervorragende Wärmedämmung und Schutz vor Feuchtigkeit.

Vorteile:

- Hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit: Durch die doppelte Lage der Dämmung wird die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen signifikant reduziert.

- Weniger anspruchsvoll in der Ausführung: Die einfachere Konstruktion erleichtert die Planung und Durchführung der Bauarbeiten.

- Flexibles Dachgefälle: Das Gefälle lässt sich über die Aufdachdämmung individuell anpassen, was die Entwässerung verbessert.

Nachteile:

- Bauphysikalische Nachprüfung notwendig: Begrünungen, Photovoltaikanlagen und Terrassen müssen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die schützende Schicht überprüft werden.

- Nachweise für den Feuchteschutz erforderlich: Es müssen entsprechende Dokumente vorgelegt werden, um die Wasserdichtigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.

Flachdach Typ 3: Dämmung in der Tragebene

Bei dieser Form liegt die Dämmung ausschließlich in der tragende Ebene. Aufgrund des erhöhten Schadenpotenzials gilt diese Form als Sonderkonstruktion. (Hierzu später mehr)

Vorteile :

- Gute Querschnittausnutzung der Konstruktion.

- Als Holztafelelement vorelementierbar.

- geringe Anforderungen an die Ausführung der Konstruktion.

- günstig.

Nachteile :

- Gegenüber Wassereintritt stärker gefährdet.

- Dachnutzung i.d.R. nicht möglich.

- Gefälle muss schon in der Konstruktion vorhanden sein.

- jährliche Wartungen zwingend notwendig.

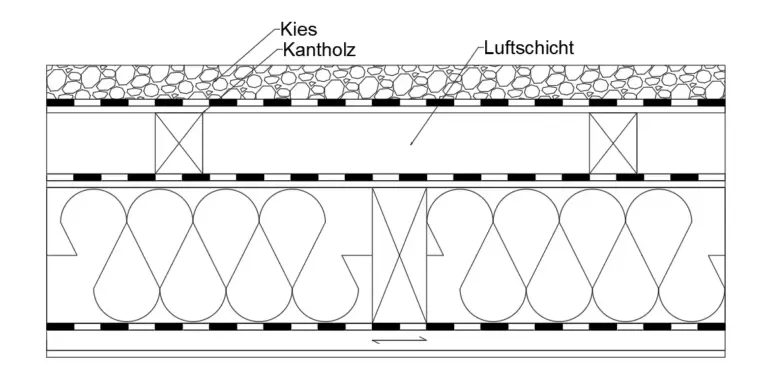

belüftete Ausführung

Alternativ zu den nicht belüfteten Typen gibt es auch die belüftete Ausführung, bei der die Konstruktion durch geplante Öffnungen mit der Außenluft in Kontakt steht. Diese Art dient hauptsächlich dem Feuchteabtransport und trägt dazu bei, das Risiko von Wasserschäden zu minimieren. Durch die gezielte Luftzirkulation wird die Ansammlung von Feuchtigkeit verhindert, was die Langlebigkeit und Effizienz der Dachkonstruktion erhöht.

Flachdach Typ 4: belüftetes Dach

Bei dieser Form wird eine separate Lüftungsebene zwischen der tragenden und der darüber liegenden Konstruktion eingezogen. Die Dämmung liegt in der Regel in der tragenden Ebene, was eine effektive Regulierung der Feuchtigkeit ermöglicht.

Vorteile:

- Feuchtigkeitsabtransport: Mögliche Feuchtigkeit kann abtrocknen, wodurch das Risiko von Schimmelbildung verringert wird.

- Vorelementierbarkeit der Holzelemente: Die Konstruktion kann effizient vorab zusammengesetzt werden.

- Schutz der Tragkonstruktion: Die tragenden Elemente sind besser vor Insekten geschützt.

Nachteile:

- Hoher Dachaufbau: Die zusätzliche Belüftungsebene kann den Gesamthöhenbedarf des Daches erhöhen.

- Höhere Kosten: Die zusätzliche Konstruktionsschicht verursacht höhere Baukosten.

- Mögliche Störung der Durchlüftung: Die Aufbauschicht könnte die Effektivität der Belüftung beeinträchtigen.

Begrünung von Flachdächern: Vorteile, Abdichtungstechniken und Bauphysik für nachhaltige Dächer

Begrünung auf Dächern bietet viele Vorteile, sie dient im Haus dem sommerlichen Wärmeschutz durch Reduzierung der Temperaturschwankungen, als Schutz vor schädlichen UV Strahlen, welche die Dachhaut beschädigen können und zudem durch das zusätzliche Gewicht als Windsogsicherung. Des weiterem hat sie positive Auswirkungen auf das Biotop, das Städteklima und entlastet durch die langsamere Wasserabfuhr die städtischen Abwasserleitungen bei Regen.

Aufgrund dieser Vorteile sind Begrünungen mittlerweile in vielen Landesbauordnungen fest verankert und somit verpflichtend.

Da durch Begrünung auch ein erhöhtes Schadensrisiko durch die erhöhte Feuchtigkeit entsteht, bedarf es bei den Typen 2 und 3 einen besonderen bauphysikalischen Nachweis. Lediglich bei der Ausführung des Typ 1 kann auf diesen Nachweis i.d.R. verzichtet werden da hier die Dämmung als Schutzschicht dient.

Lebensdauer von Flachdächern: Reparaturintervalle, Standards und Kostenüberlegungen für Wohngebäude

Die Lebensdauer von Flachdächern bezieht sich auf die Zeitspanne, in der ein Flachdach ohne größere Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten auskommt, ohne ein erhöhtes Risiko für die Bewohner darzustellen.

Ein Blick in das Nachbarland Österreich, das umfangreiche Forschungen zu Flachdächern angestellt hat, zeigt, dass dort Standards für die Lebensdauer von Flachdächern festgelegt wurden. Diese Standards sind gut auf Deutschland übertragbar und bieten wertvolle Orientierung.

In Österreich werden Flachdächer in drei Schadensfolgeklassen (CC) unterteilt, die Konstruktionen mit Lebensdauern von 10, 20 und 30 Jahren definieren. Wohngebäude fallen unter die Schadensfolgeklasse 2, was bedeutet, dass nur Konstruktionen zulässig sind, die mindestens 20 Jahre ohne größere Reparaturen überstehen können. Konstruktionen mit einer erwarteten Lebensdauer von 10 Jahren sind nicht zulässig.

Überträgt man diese Klassifizierung auf gängige deutsche Flachdachkonstruktionen, zeigt sich Folgendes:

- Typ 3: Nicht zulässig, da Lebensdauer unter 20 Jahren.

- Typ 2: Erwartete Lebensdauer von etwa 20 Jahren.

- Typ 1: Geschätzte Lebensdauer von 30 Jahren.

Daraus ergibt sich, dass Flachdächer in einem Intervall von etwa 20 bis 30 Jahren mit Reparaturen rechnen sollten. Wenn man berücksichtigt, dass das durchschnittliche Alter von Bauherren etwa 35 Jahre beträgt, kann dies eine signifikante finanzielle Belastung kurz vor oder nach dem Renteneintritt darstellen. Diese Investition sollte daher von Beginn an in die Planung einfließen.

Ursachen von Schäden an Flachdächern

Schäden können viele Ursachen haben. Gerade bei den Typen 2 und 3 sind regelmäßige Sichtkontrollen auf Schäden nicht möglich. Daher werden hier einmal die häufigsten Ursachen nennen und Ihnen später Tipps geben, wie sie diese Fehler auf Ihrer Baustelle vermeiden können.

Ursache 1: Zu hohe Materialfeuchte beim Einbau

Schäden, die auf eine zu hohe Materialfeuchte beim Einbau zurückzuführen sind, zeigen sich häufig erst Jahre nach der Fertigstellung. Dies liegt daran, dass die Feuchtigkeit nur schwer oder gar nicht abtransportiert werden kann.

Wenn die Nutzung des Raumes zu einem Anstieg der Raumtemperatur führt, verdunstet das Wasser. Dies verursacht einen erhöhten Dampfdruck, der dazu führt, dass sich die darüber liegenden Schichten anheben. Dadurch können Verklebungen oder andere Verbindungen beschädigt oder gelöst werden. Das Anheben der Dachhaut beeinträchtigt zudem das bereits geringe Gefälle, was dazu führt, dass sich weiteres Wasser auf der Konstruktion ansammelt. Bei Rissen kann Wasser in die Konstruktion eindringen und dort ernsthafte Schäden verursachen.

Hinweis: Bei Konstruktionen des Typ 1 kann der Dampf in der Regel in Raumrichtung abgegeben werden, was die Feuchtigkeitsproblematik reduziert.

Ursache 2: Wasseransammlungen während der Bauphase

Wenn während der Bauphase wiederholt Wasseransammlungen auftreten, ähnelt das Schadensbild stark dem, das in Ursache 1 beschrieben wurde. Um Schäden zu vermeiden, sollte schnellstmöglich eine Abdichtungsebene, beispielsweise aus Bitumen, aufgetragen werden.

Lose Planen, die über die Konstruktion gespannt werden, bieten bei Regen nur unzureichenden Schutz. Es ist entscheidend, bereits in der Bauphase geeignete Maßnahmen zur Wasserableitung zu implementieren und fachgerecht abzudichten. Die Abdichtungen sollten dabei über den Bauwerksrand hinweg geführt werden, um das Risiko von Wasserschäden signifikant zu reduzieren.

Durch rechtzeitige und professionelle Abdichtungsmaßnahmen können potenzielle Schäden an Flachdächern vermieden werden, was langfristig sowohl die Lebensdauer als auch die Funktionalität des Daches sichert.

Ursache 3: Hohe Luftfeuchtigkeit durch Fließestrich vor der Dämmung

Häufig wird der Fließestrich noch vor der vollständigen Dämmung des Flachdaches verlegt. Das dabei verdunstende Wasser führt zu einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit in der Dachkonstruktion. Wenn die Konstruktion dieser erhöhten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, können die Schäden auftreten, die bereits in Ursache 1 beschrieben wurden.

Um solche Schäden zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit während der Trocknungszeit des Estrichs kontinuierlich zu messen. Gleichzeitig sollten geeignete Lüftungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Luftzirkulation zu fördern und die Feuchtigkeit abzuführen.

Eine rechtzeitige Überwachung und Kontrolle der Luftfeuchtigkeit kann nicht nur Schäden an der Dämmung und der Dachhaut verhindern, sondern auch die langfristige Leistungsfähigkeit des Flachdachs sicherstellen.

Ursache 4: Eindringen von Wasser durch undichte Stellen

An sämtlichen Stellen, die nicht wasserdicht ausgeführt sind, kann Wasser eindringen. Wenn sich durch Starkregen oder tauenden Schnee Pfützen an diesen Stellen bilden und in die Konstruktion eindringen, zeigen sich ähnliche Schadensbilder wie in den zuvor genannten Beispielen.

Um diesem Problem vorzubeugen, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sämtliche Stöße von Platten und Öffnungen für Durchdringungen sorgfältig mit dem richtigen Material abgedichtet werden. Häufig sind solche Fehler in schwer zugänglichen Bereichen zu finden, wie zum Beispiel am Stoß der Attika oder in Ecken.

Ein umfassendes Abdichtungskonzept, das auch diese kritischen Stellen berücksichtigt, ist entscheidend, um die Langlebigkeit und Funktionalität des Flachdachs zu gewährleisten.

Ursache 5: Falsche Planung der Statik bei Flachdächern

Dieses Problem tritt häufig bei falscher Planung der Statik auf. Eine zu niedrig angesetzte Konstruktionslast oder eine nachträgliche Umpositionierung von Balkonmöbeln kann dazu führen, dass sich das Flachdach leicht absenkt. Auch materialbedingte Faktoren können eine Durchbiegung der Konstruktion verursachen.

Zulässige Durchbiegung: Als zulässig gilt, sofern nichts anderes vereinbart wurde, eine Durchbiegung von Länge des Sparrens geteilt durch 300. Zum Beispiel: Ein 10 Meter langer Dachsparren darf sich demnach um bis zu 3,33 cm durchbiegen.

Diese Durchbiegung kann dazu führen, dass sich eine Kuhle bildet, in der sich Wasser sammeln kann. Dies hat mehrere negative Folgen:

- Wasseransammlungen: Das Wasser kann nicht abfließen, was das Risiko von Rissen erhöht.

- Erhöhte Last: Die Ansammlung von Wasser führt zu einer zusätzlichen Last, die die Durchbiegung weiter verstärkt und einen Teufelskreis bildet.

Um diesem Problem vorzubeugen, sollten Sie bereits in der Planungsphase die genaue Nutzung des Flachdaches berücksichtigen. Eine fundierte Planung hilft, zukünftige Schäden und zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Vorsorgemöglichkeiten zur Schadensvermeidung bei Flachdächern

Da die meisten Schäden an Flachdächern auf Feuchtigkeit zurückzuführen sind, kann es äußerst sinnvoll sein, ein sogenanntes „Feuchtemonitoring“ zu installieren. Diese Messsensoren überwachen kontinuierlich die Feuchtigkeit in der Konstruktion und sollten in gefährdeten Bereichen installiert werden. Sie zeigen sofort an, wenn ein Anstieg der Feuchtigkeit festgestellt wird, sodass Reparaturen zügig am relevanten Punkt vorgenommen werden können, um die Kosten gering zu halten.

Zusätzlich zu einem Feuchtemonitoring sind regelmäßige Sichtkontrollen auf Auffälligkeiten wichtig. Achten Sie auf:

- Verfärbungen oder Gerüche im Innenraum

- Sauberkeit der Wasserabläufe und Regenrinnen, um ein Überlaufen zu verhindern

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Entfernen von Fremdbewuchs. Vögel können häufig Pflanzen mit starkem Wurzelwerk auf dem Dach verbreiten, die die Dachhaut beschädigen können.

Durch die Implementierung dieser Vorsorgemaßnahmen können Sie potenzielle Schäden frühzeitig erkennen und somit die Langlebigkeit und Funktionalität Ihres Flachdachs sicherstellen.

Dokumentation in der Bauphase

Es ist verständlich, dass Bauherren euphorisch den Bau Ihres Hauses verfolgen. Dennoch ist es wichtig, nicht blindes Vertrauen in das Bauunternehmen zu setzen. Bauherren sollten immer wachsam. Noch nie hatten Baufirmen so hohen Termindruck wie heute. Selbst bei Fachleuten, die ihre Arbeit gut machen, können Zeitdruck und das Zusammenspiel mehrerer Gewerke zu Fehlern führen, die nicht immer absichtlich sind.

Daher empfehlen wir Bauherren, die Bauphase aktiv zu beobachten und umfassend zu dokumentieren. Dies dient nicht nur dazu, später Beweismaterial zu haben, sondern erleichtert auch die Fehlersuche, sollte es zu Problemen kommen.

Ein Flachdach hat eine Neigung von 2 % bis 5 %, was bedeutet, dass es flach aussieht, aber dennoch leicht geneigt ist, um Wasser abzuführen.

Flachdächer haben meist ein Gefälle zur Entwässerung, oft durch spezielle Dachabläufe oder Rinnen.

Es gibt hauptsächlich belüftete und nicht belüftete Flachdächer, einschließlich Warmdächer und Konstruktionen mit verschiedenen Dämmmethoden.

Flachdächer bieten zusätzliche Nutzfläche, z.B. als Terrasse, und haben oft eine bessere Raumakustik.

Die Lebensdauer beträgt typischerweise 20 bis 30 Jahre, und regelmäßige Wartung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.

Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen?