Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)

Stand: 15.02.2024

Wärmeschutz im Holzbau: Wichtige Aspekte für Bauherren

Der Wärmeschutz ist ein entscheidender Aspekt im Holzbau und gewinnt besonders für Bauherren immer mehr an Bedeutung. Wichtige Aspekte für Bauherren sind die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Nutzung von Fördermöglichkeiten. Nachhaltige Maßnahmen wie eine gute Wärmedämmung und der Einsatz moderner Technologien sparen Energie und werden staatlich gefördert. Die KfW koppelt ihre Kredite an strengere Anforderungen beim Wärmeschutz, und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regelt die effiziente Energienutzung im Bauwesen.

Das wichtigste in Kürze:

- Anforderungen an den Wärmeschutz: Der U-Wert und der Luftstrom sind entscheidende Parameter zur Bestimmung der Energieeffizienz eines Gebäudes. Ein niedriger U-Wert ist notwendig, um den Heizenergiebedarf zu minimieren.

- Gängige Bauarten: Holzrahmenwände sind platzsparend und bieten gute Dämmwerte. Sie können mit verschiedenen Materialien dämmt werden, die den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden.

- Luftdichtigkeit: Die Luftdichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und wird durch den Blower-Door-Test gemessen. Ein Zielwert von 0,2 bis 0,5 Luftwechsel pro Stunde bei 50 Pascal ist optimal.

- Hygienischer Wärmeschutz: Bei einer Temperaturdifferenz kann es zur Tauwasserbildung kommen, was Schimmelbildung begünstigt. Der Taupunkt muss bei der Planung berücksichtigt werden.

- Lüften: Regelmäßiges Lüften ist notwendig, um die Luftqualität zu erhalten. Stoßlüften für 4-8 Minuten genügt in der Regel, um die Luft in einem typischen Einfamilienhaus auszutauschen. Kontrollierte Lüftungssysteme können helfen, Wärmeverluste zu minimieren.

- Kosten: Der Blower-Door-Test kostet zwischen 600 und 800 Euro, während die Nachweise für die Energieklasse eines Hauses zwischen 1.500 und 3.000 Euro liegen können.

Neue Anforderungen an den Wärmeschutz im Rahmen des GEG

Mit dem Inkrafttreten des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurden die Anforderungen an den Wärmeschutz präziser formuliert. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Kernaussagen für Bauherren:

- § 10 des GEG besagt, dass das Gebäude so zu errichten ist, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf durch bauliche Maßnahmen, wie in § 16 oder § 19 festgelegt, minimiert wird.

- § 14 thematisiert den sommerlichen Wärmeschutz. Ein Gebäude muss so gestaltet sein, dass der Sonneneintrag durch geeignete bauliche Maßnahmen begrenzt wird, um Energieverluste beim Heizen und Kühlen zu vermeiden.

Zusammenfassend legt das GEG fest, dass im Winter ausreichend Wärme im Gebäude gehalten werden muss, um den Heizenergiebedarf zu senken. Im Sommer sollte Wärme effektiv vom Gebäude ferngehalten werden, sodass auf Klimaanlagen und Ventilatoren zur Kühlung verzichtet werden kann. Zudem müssen Neubauten in der Lage sein, Energie selbst zu erzeugen, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen, um den Bedarf an Fremdenergie zu reduzieren.

Ein zu errichtendes Wohngebäude darf den Jahresprimärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung nicht überschreiten. Dieser Wert beträgt höchstens das 0,75-fache des Referenzwertes eines vergleichbaren Gebäudes, das nach den Normen DIN 4108-6:2013-02 und DIN 18599-1 berechnet wird. Dabei werden Standort, Lage, Ausrichtung, Gesamtvolumen und die verglaste Fläche des Gebäudes sowie zu erwartende Wärmeverluste und Energiegewinne berücksichtigt. Diese Berechnungen sind entscheidend, um die Anforderungen für Förderprogramme, wie z.B. KfW 55+, zu erfüllen.

Anforderungen an das Gebäude im Wärmeschutz

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) stützt sich auf zwei wesentliche Parameter zur Bestimmung des Wärmeschutzes:

U-Wert: Der U-Wert ist ein wichtiger Koeffizient, der beschreibt, wie viel Wärme durch eine 1 m² große Wand verloren geht, wenn eine Temperaturdifferenz zwischen der Innen- und Außenseite besteht. Ein niedriger U-Wert weist auf eine bessere Dämmung hin und ist entscheidend für die energetische Effizienz eines Gebäudes.

Luftstrom (Volumenstrom): Der Luftstrom gibt Auskunft über die Dichtigkeit eines Gebäudes. Ein geringer Luftstrom bedeutet, dass das Gebäude kaum Ritzen oder Öffnungen aufweist, durch die warme Luft nach innen oder nach außen strömen kann. Umgekehrt gilt: Je höher der Luftstrom, desto mehr Luft strömt durch das Gebäude, was zu erhöhten Wärmeverlusten führen kann.

Wärmeschutz und U-Wert

Der U-Wert ist ein materialabhängiger Parameter, der den Wärmeschutz eines Gebäudes entscheidend beeinflusst. So unterscheidet sich der U-Wert einer 20 cm breiten Wand aus Holz erheblich von dem einer Wand aus Ziegelsteinen. Ziegelsteine haben eine hohe Dichte, was sie zu schlechten Dämmmaterialien macht, da sie Wärme effektiv leiten. In den 1950er Jahren war diese massive Bauweise für die Statik von Gebäuden vorteilhaft und einfach umzusetzen, da die Anforderungen an den Wärmeschutz damals deutlich geringer waren.

Heutzutage müssen diese älteren Gebäude jedoch aufwendig mit zusätzlicher Dämmung ausgestattet werden, um die aktuellen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Diese zusätzlichen Dämmmaßnahmen bringen allerdings mehrere Herausforderungen mit sich:

- Brandschutz: Eine erhöhte Dämmung kann die Brandschutzanforderungen komplizieren.

- Verlust von Wohnraum: Wird die Dämmung innen angebracht, kann dies zu einem Verlust von wertvollem Wohnraum führen.

- Feuchtigkeitsmanagement: Eine innere Dämmung erschwert den Feuchtigkeitsaustausch, was das Risiko von Schimmelbildung erhöht und häufiges Lüften erforderlich macht.

Der U-Wert, der auch im Energieausweis des Gebäudes vermerkt wird, wird in der Einheit [W/(m²·K)] angegeben. Hierbei steht [W] für die Energie, [m²] für die Fläche und [K] für die Temperaturdifferenz in Kelvin. Zusammengefasst lässt sich sagen: Je kleiner dieser Koeffizient ist, desto besser ist der Wärmeschutz, was zu einem geringeren Heizenergiebedarf führt.

Gängige Bauarten und ihre Dämmungen

Wir haben für Sie vier gängige Bauarten und deren typische Dämmungen zusammengefasst, die die gesetzlichen Anforderungen von 0,24 [W/(m²·K)] erfüllen. Die Wandbreiten sind in Millimetern angegeben.

Eine typische Holzrahmenwand ist in der Regel deutlich schmaler als die anderen Bauvarianten. Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass die Dämmung platzsparend zwischen den Rippen untergebracht werden kann, was den Raum optimal nutzt. Darüber hinaus trägt das Holz selbst zur Isolation bei: Im getrockneten Zustand sind die meisten Zellen im Holz mit Luft gefüllt, was zusätzlich isolierende Eigenschaften bietet.

Luftdichtigkeit für besseren Wärmeschutz

Die Ermittlung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes gestaltet sich als deutlich komplexer. Rein theoretisch kann dieser Wert nur mit erheblichen Schwankungen bestimmt werden, weshalb praktische Messungen unerlässlich sind. Im Blower-Door-Test wird mit Hilfe eines Ventilators sowohl ein Unter- als auch ein Überdruck im Gebäude erzeugt. Besonders der Überdruck ist entscheidend, da Dichtungen bei diesem Druck eher dazu neigen, sich zu lösen. Im Gegensatz dazu sorgt Unterdruck dafür, dass die Dichtungen enger an die Bausubstanz gepresst werden, was die Dichtheit verbessert.

Für den Test wird ein luftundurchlässiger Stoff in einer Balkon- oder Zimmertür eingespannt. Die einzige zulässige Öffnung ist die für den Ventilator, der den Unterdruck aufbaut. Zusätzliche Öffnungen, wie beispielsweise an Toilettenspülungen oder Abluftanlagen in Küchen, werden provisorisch abgedichtet, um verfälschte Ergebnisse zu vermeiden. Über die Drehgeschwindigkeit des Ventilators wird der Druckaufbau gemessen und ausgewertet.

Optimalerweise sollte dieser Test in der Bauphase durchgeführt werden, in der die luftdichte Ebene noch leicht zugänglich ist und schnell nachgebessert werden kann. Neben der Bewertung des Wärmeschutzes können auch zusätzliche Informationen über den Schallschutz gewonnen werden.

Die Kosten für einen Blower-Door-Test liegen zwischen 600 und 800 Euro.

Risiken des nachträglichen Wärmeschutzes

Wie bereits angesprochen, birgt der Wärmeschutz auch Risiken. Aufgrund physikalischer Gesetze kann es bei Temperaturunterschieden an Oberflächen zur Tauwasserbildung kommen. Ein einfaches Beispiel ist eine eiskalte Flasche aus dem Kühlschrank an einem heißen Sommertag: Nach kurzer Zeit bilden sich Wassertropfen an der Oberfläche. Dieses Phänomen tritt auch bei Wänden auf, wenn eine Seite warm und die andere kalt ist. Wenn der Taupunkt innerhalb der Konstruktion liegt, kann sich dort Wasser ansammeln, was einen idealen Nährboden für Schimmelpilze schafft.

Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es entscheidend, bei der Planung zu ermitteln, wo der Taupunkt liegt. Möglicherweise müssen konstruktive Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Punkt weiter nach innen oder außen zu verschieben. Häufig wird dieser Nachweis nach dem Glaser-Verfahren durchgeführt, bei dem materialabhängige Parameter eine wesentliche Rolle spielen.

Eine Faustregel besagt, dass sich Schimmel nur bilden kann, wenn Wasser an einer Stelle über längere Zeit hinweg stehen bleibt. Dazu muss die relative Luftfeuchtigkeit an einer Bauteiloberfläche an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen für mindestens 12 Stunden täglich über 80 % liegen.

Ob die Konstruktion aus Holz oder Stein besteht, spielt bei der Schimmelbildung eine geringere Rolle, da sich der Schimmel in den Poren beider Materialien festsetzen und von Klebstoffen oder anderen organischen Baustoffen ernähren kann. Dennoch hat ein Schimmelbefall für die Bausubstanz eines Holzhauses deutlich schwerwiegendere Folgen als für einen Massivbau.

Lüften, aber was ist mit der Wärme?

Früher galt der Rat, häufig zu lüften, um die Raumluftqualität zu verbessern. Doch beim Lüften geht auch viel Wärme verloren, was dem eigentlichen Ziel des Wärmeschutzes, nämlich das Eindringen kalter Luft von außen zu verhindern, entgegensteht.

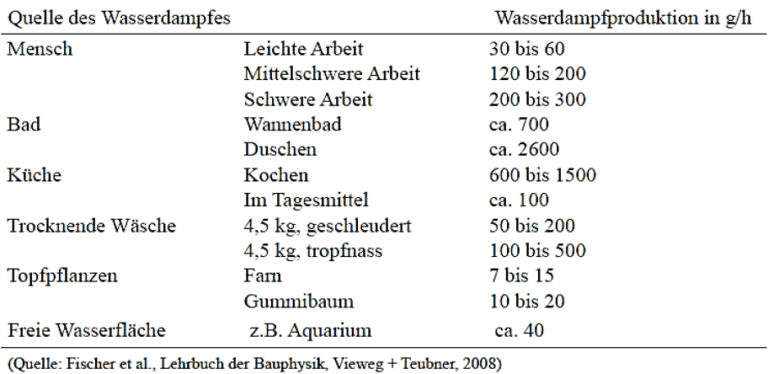

Dieses Problem muss bei der Planung von Gebäuden berücksichtigt werden. Es wurde untersucht, wie viel Feuchtigkeit und CO₂ sich in der Luft innerhalb einer Stunde ansammeln können. Solche Daten sind entscheidend, um ein Gleichgewicht zwischen ausreichend Frischluft und dem Erhalt von Wärme zu finden.

In modernen Wohnkonzepten wird häufig auf kontrollierte Wohnraumlüftungssysteme zurückgegriffen, die es ermöglichen, Frischluft einzuführen, ohne signifikante Wärmeverluste zu verursachen. Solche Systeme können die Luft effizient filtern und gleichzeitig die Wärme zurückgewinnen, was sowohl den Komfort der Bewohner als auch die Energieeffizienz des Gebäudes erhöht.

Die Tabelle zeigt, dass selbst bei normaler Raumnutzung schnell Feuchtigkeit in der Luft entsteht. Daher ist es zwingend notwendig, für einen regelmäßigen Luftaustausch zu sorgen.

Für ein typisches Einfamilienhaus (EFH) sind etwa 4 bis 8 Minuten Stoßlüften ausreichend, um die gesamte Luft im Raum auszutauschen. Bei Zugluft dauert dies etwa 40 Minuten, während gekippte Fenster nur nach 1 bis 2 Stunden einen vollständigen Luftaustausch ermöglichen.

In nicht sanierten Gebäuden führt der Fugenluftwechsel in der Regel zu mehr als 10 Luftwechseln pro Tag, sodass Schimmelpilzwachstum durch zu hohe Luftfeuchtigkeit normalerweise nicht auftritt. In sanierten Gebäuden, insbesondere wenn nur die Fenster ausgetauscht werden, kann der stark reduzierte Fugenluftwechsel jedoch leicht die kritische Grenze von 80 % Oberflächenfeuchte überschreiten, was das Risiko von Schimmelbildung erhöht.

Wenn häufiges Lüften nicht gewünscht ist, bleibt der Einbau einer Lüftungsanlage als Lösung. Diese Systeme helfen, Heizenergie zu sparen, indem sie die zugeführte Luft mit der abgeführten Luft erwärmen. Allerdings benötigen sie zusätzliche Rohrleitungen, die oft unter der Decke geführt werden müssen, was die Raumhöhe einschränkt.

Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert zeigt an, dass weniger Wärme durch die Wand verloren geht, was für die Energieeffizienz eines Gebäudes entscheidend ist. Er wird in [W/(m²·K)] angegeben.

Die Luftdichtigkeit wird häufig durch den Blower-Door-Test ermittelt. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um entweder Unter- oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Ziel ist es, die Luftwechselrate bei einem Druck von 50 Pascal zu bestimmen, wobei ein Wert von 0,2 bis 0,5 als optimal gilt.

Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Luft kondensiert. In der Gebäudeplanung muss berücksichtigt werden, wo der Taupunkt liegt, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine falsche Platzierung kann zu Wasseransammlungen innerhalb der Wände führen.

Wenn Sie vorhaben zu einem späteren Zeitpunkt Wände zu Entfernen um Räume zu vergrößern, sollte dies zu Beginn einer Planung berücksichtigt werden. Ideal werden solche Wände dann in Rahmenbauweise oder in Trockenbauweise ausgeführt.

Die Kosten für einen Blower-Door-Test liegen in der Regel zwischen 600 und 800 Euro. Diese Investition ist entscheidend für die Bewertung der Luftdichtigkeit und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Wärmeschutz.

Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen?