Inhaltsverzeichnis

Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)

Stand: 10.01.2024

Wärmepumpen für Neubau und Bestand

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat in ganz Deutschland die Diskussion über den Einsatz von Wärmepumpen in Neubauten und Bestandsgebäuden entfacht. Grund genug sich eingehend mit dem Thema Wärmepumpen zu beschäftigen und zu erfahren wie Wärmepumpen funktionieren, welche Arten es gibt und welche Aspekte zu beachten sind, damit Wärmepumpen kosteneffizient und effektiv Heizenergie liefern.

Wärmepumpen gelten als umweltfreundliche und zukunftsweisende Technologie, die auf erneuerbaren Energien basiert und einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von CO²-Emissionen leisten kann. Durch die Nutzung von Wärmeenergie aus der Umgebung, wie etwa der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser, können Wärmepumpen effizient Heizwärme erzeugen und Warmwasser bereitstellen

Funktionsweise von Wärmepumpen

Eine Wärmepumpe nutzt die Prinzipien der Thermodynamik, um Wärme von einem Ort mit niedrigerer Temperatur zu einem Ort mit höherer Temperatur zu transferieren. Dieses Prinzip ist ähnlich dem Funktionsprinzip eines Kühlschranks. Dort wird ebenfalls ein Kältemittel verwendet, um Wärme aus dem Innenraum des Kühlschranks an die Umgebung abzugeben. Im Falle einer Wärmepumpe wird dieses Prinzip jedoch umgekehrt, sodass die Wärme von der Umgebung aufgenommen und an das zu beheizende System übertragen wird.

Die Wärmepumpe besteht aus einem geschlossenen Kreislauf, der aus einem Verdampfer, einem Kompressor, einem Kondensator und einem Expansionsventil. Zu Beginn befindet sich das Kältemittel im Verdampfer, wo es Wärme aus der Umgebung oder einer anderen Wärmequelle aufnimmt. Durch den Verdampfungsprozess verwandelt sich das Kältemittel von einem flüssigen in einen gasförmigen Zustand und nimmt dabei Wärmeenergie auf.

Der Kompressor saugt das gasförmige Kältemittel an und komprimiert es, wodurch sich Temperatur und Druck erhöhen. Das erhitzte Kältemittel gelangt dann in den Kondensator, wo es Wärme an das Heizsystem abgibt. Durch den Kondensationsprozess verwandelt sich das Kältemittel wieder in einen flüssigen Zustand.

Das flüssige Kältemittel durchläuft anschließend das Expansionsventil, wo sein Druck wieder abnimmt und es zurück in den Verdampfer gelangt, um den Zyklus von vorne zu beginnen.

Kältemittel Propan

Ein mögliches und häufig verwendetes Kältemittel ist das Propan. Dieses eignet sich aufgrund seiner hohen Kälteleistung, guten Verdampfungseigenschaften und des hohen Energieinhalts besonders gut. Es kann effizient auch bei geringen Temperaturunterschieden Wärme aufnehmen und abgeben. Zudem ist Propan umweltfreundlich, da es keine schädliche Wirkung auf die Ozonschicht hat. Jedoch gilt Propan als Explosiv.

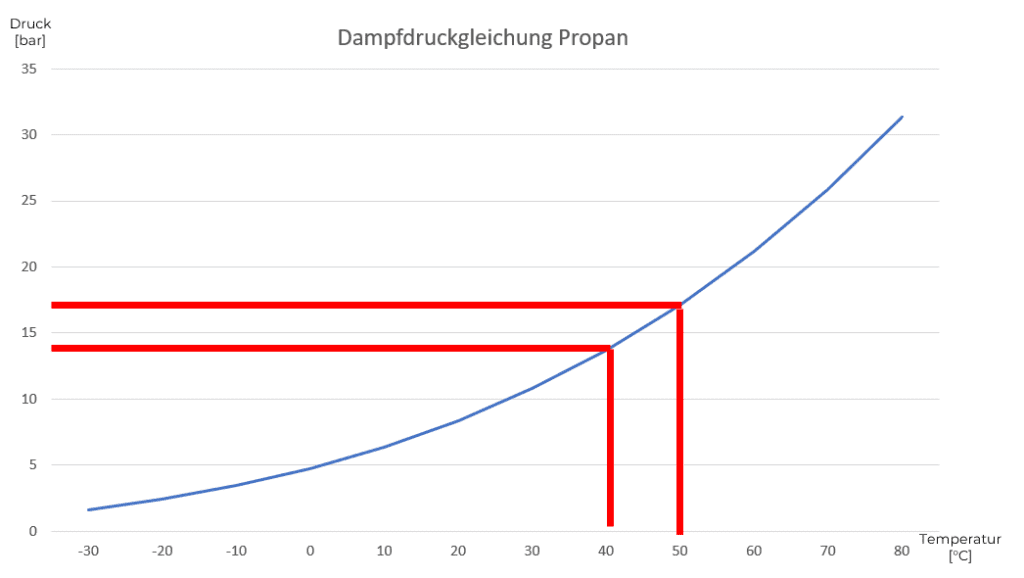

Durch die Dampfdruckgleichung des Propan (blau dargestellt) lässt sich der erforderliche Druck, welche eine Wärmepumpe erzeugen muss in Abhängigkeit des Temperaturdifferenz zwischen Außenluft und Raumtemperatur ermitteln. Das Problem, mit zunehmender Temperatur muss der Kompressor der Wärmepumpe mehr Leistung erbringen um den benötigten Druck aufzubauen. Daher sollte für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Wärmepumpe darauf geachtet werden, dass die Temperaturdifferenzen zwischen Innen- zu Außentemperatur möglichst gering sind.

Um die eingesetzte elektrische Energie mit der gewonnen Heizenergie vergleichen zu können, werden von den Hersteller sogenannte Jahresarbeitszahlen (JAZ) angegeben. Diese Jahresarbeitszahl gibt das Verhältnis der Leistungsabgabe an Warmwasser und Heizenergie in das Verhältnis zur eingesetzten elektrischen Energie. Je höher die Jahresarbeitszahl, desto besser die Wirkleistung, übliche Werte liegen dabei zwischen 3-4.

Im Vergleich zu klassischen Verbrennheizungen bei welchen eine Zunahme von 10°C der Heizleistung einen Mehrenergiebedarf von 1-2% bedeutet, ist die Auswirkung bei Wärmepumpen deutlich größer. Bei einer Zunahme von 1°C der Heiztemperatur zur Nennleistung verliert eine Wärmepumpe schon 2% der Leistungszahl. Daher sind genaue Berechnungen und Auslegungen von großer Bedeutung.

Kühlen mit Wärmepumpen

Grundsätzlich eignen sich Wärmepumpen auch zum Kühlen von Gebäuden. Allerdings ist es wichtig, zwischen aktiver und passiver Kühlung zu unterscheiden. Bei aktiver Kühlung wird der Wärmetransport lediglich umgekehrt, was bedeutet, dass Wärme aus dem Innenraum in das Erdreich oder die Luft abgeführt wird. Dies geht jedoch mit einer deutlichen Zunahme des Energiebedarfs und somit zusätzlichen Betriebskosten einher.

Eine energetisch deutlich sparsamere Variante ist die passive Kühlung. Hierbei benötigt die Wärmepumpe jedoch einen zusätzlichen Wärmetauscher, was die Anschaffungskosten erhöht.

Es ist also wichtig abzuwägen, welche Kosten langfristig stärker ins Gewicht fallen: die Energiekosten einer aktiven Kühlung oder die Anschaffungskosten eines Wärmetauschers für eine passive Kühlung.

Arten von Wärmepumpen

Sind die Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe erfüllt, stellt sich die Frage, welche Wärmepumpe für das Gebäude am besten geeignet ist. Obwohl alle Wärmepumpen dasselbe physikalische Prinzip verfolgen, unterscheiden sie sich in ihrer Auslegung und darin, wie sie Wärme beziehen oder entstehende Kälte abführen.

Es gibt grob zwei Arten von Wärmepumpen: solche, die natürliche Wärmequellen nutzen, und solche, die auf künstliche Wärmequellen ausgelegt sind.

Zu den Wärmepumpen mit natürlichen Wärmequellen gehören Systeme, die die Wärme aus dem Erdreich, der Luft oder dem Wasser gewinnen. Zu den Wärmepumpen mit künstlichen Wärmequellen gehören hingegen Systeme, die auf Abluft, Abgase oder Fernwärme zurückgreifen.

Erdreichkollektor Wärmepumpe

Erdreichkollektoren bestehen aus Kunststoffschläuchen, die ähnlich wie eine Fußbodenheizung in einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern entweder neben dem Haus oder in einem Graben um das Haus verlegt werden. Dabei nutzt die Wärmepumpe die hohe Oberflächenwärme des Erdreichs und das versickernde Regenwasser.

Beachtet werden muss, dass die Kollektoren nicht direkt unter versiegelten Flächen wie Einfahrten oder Fundamenten verlegt werden sollten, da dies langfristig zu einer Verringerung des Energieeintrags aus dem Regen führen kann und somit die Wirksamkeit der Wärmepumpe reduziert.

Eine grobe Abschätzung für die erforderliche Kollektorfläche liegt bei etwa 15 Quadratmetern pro Kilowatt Heizlast. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit einer Heizlast von 10 kW würde dies eine Kollektorfläche von ungefähr 150 Quadratmetern erfordern.

Aufgrund des umfangreichen Erdarbeitens sind Erdreichkollektoren für den nachträglichen Einbau in Bestandsgebäuden eher ungeeignet. Falls jedoch diese Option in Betracht gezogen wird, können die Umbaumaßnahmen in den meisten Bundesländern ohne eine formelle Baugenehmigung durchgeführt werden. Oft ist lediglich eine Anzeige bei den zuständigen Behörden erforderlich. Eine Fachfirma oder das örtliche Bauamt kann hier nähere Auskunft geben.

| Erdreichkollektor | |

|---|---|

| Jahresarbeitszahl | 3,5-4 |

| Anschaffungskosten | ca 20.000€* ** |

| Betriebskosten | ca. 1000€/J* |

| Planungsbedarf | hoch |

| Einbauaufwand | hoch |

| Platzbedarf | hoch |

| Genehmigungspflichtig | i.d.R. frei*** |

| Kühlung | aktiv u. passiv |

*für ein durchschnittliche Eeinfamilienhaus mit 150m² Wohnfläche

**zzgl. Kosten für Erdarbeiten.

*** Aus dem Bebauungsplan können sich Abstandsregeln zum Nachbargrundstück ergeben. Hierzu sollte Rücksprache mit der Gemeinde/Stadt gehalten werden.

Erdwärmekorb Wärmepumpe

Erdwärmekörbe sind ähnlich wie Kollektoren, unterscheiden sich jedoch in der Art der Verlegung. Während Kollektoren in einer Fläche ausgelegt werden, können Erdwärmekörbe in die Tiefe verlegt werden, was weniger Grundstücksfläche erfordert. Ein durchschnittlicher Erdwärmekorb hat einen Durchmesser von etwa 1,8 Metern und eine Höhe von 1,5 bis 3 Metern. Hinsichtlich der Leistung erbringt ein Erdwärmekorb ungefähr 1,7 kW. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus wären in der Regel etwa 6 Erdwärmekörbe ausreichend. Es ist jedoch zu beachten, dass Erdwärmekörbe in ausreichendem Abstand voneinander vergraben werden müssen, da andernfalls die Gefahr besteht, dass ein Erdwärmekorb die Erdwärme aus dem Einzugsgebiet eines anderen Korbes bezieht und somit die Gesamtleistung abmindert.

Ein weiterer Nachteil von Erdwärmekörben besteht darin, dass sie nur die umgebende Erdfläche effizient für die Wärmegewinnung nutzen können. Das Zentrum des Korbes regeneriert nicht schnell genug Wärme aus der Umgebung, wodurch es zu einem raschen Abkühlen in diesem Bereich kommt.

| Erdwärmekorb Wärmepumpe | |

|---|---|

| Jahresarbeitszahl | 3,5-4 |

| Anschaffungskosten | ca. 20.000€* ** |

| Betriebskosten | ca. 1.000€/J* |

| Planungsbedarf | hoch |

| Einbauaufwand | hoch |

| Platzbedarf | mittel-hoch |

| Genehmigungspflichtig | i.d.R. frei |

| Kühlung | aktiv u. passiv |

*für ein durchschnittliche Eeinfamilienhaus mit 150m²

**zzgl. Kosten für Erdarbeiten

Erdsonden Wärmepumpe

Fehlt Fläche für Kollektoren, kann eine Erdsonde in Betracht kommen. Bei einer Erdsonde findet die Wärmegewinnung in großen tiefen statt. Der Vorteil neben des geringeren Platzbedarfes liegt in der Energiebereitstellung der Erde. Ab einer Tiefe von etwa 15m verläuft die Temperatur über das ganze Jahr konstant bei 10°C. Dies erleichtert die Auslegungsplanung, da mit weniger Schwankungen gerechnet werden muss. Pro Meter Bohrung mit einem Durchmesser von 20cm erhält man in etwa 50W Leistung. Für das Einfamilienhaus bedeutet dies also eine Bohrtiefe von Rund 200m.

Da Grundstückseigentümer kein direkteres Recht auf die Nutzung von Erdwärme besitzen und Aufgrund möglicher Auswirkungen der Bohrung auf das Grundwasser- oder Gipsschichten Bedürfen die Erdsonden meist einer Genehmigung mit vorheriger geologischer Begutachtung. Ab Tiefen von über 100m auch die des Bergbauamtes. Grund hierfür ist, dass die Verletzung und das Eindringen von Grundwasser in eine Anhydritschicht (Gips) zu starken Ausdehnungen (Anhydritquellung) führen kann. Wodurch es flächendeckend zu Schäden an Bausubstanzen kommen kann.

Ist eine Tiefenbohrung nicht möglich, können weitere Sonden gesetzt werden, so ergibt sich statt einer 200m Bohrung dann zwei 100m tiefe Bohrungen. Jedoch muss auch hier, wie bei den Erdwärmekörben auf einen ausreichenden Abstand geachtet werden.

| Erdreichkollektor | |

|---|---|

| Jahresarbeitszahl | 3,5-4 |

| Anschaffungskosten | 25.000€** |

| Betriebskosten | 2.000€/J* |

| Planungsbedarf | hoch |

| Einbauaufwand | hoch |

| Platzbedarf | mittel |

| Genehmigungspflichtig | i.d.R. ja |

*für ein durchschnittliche Eeinfamilienhaus mit 150m²

**zzgl. Kosten für Erdarbeiten

Grundwasser Wärmepumpe

Grundwasser-Wärmepumpen nutzen die Wärmeenergie des Wassers und bieten im Vergleich zu anderen Wärmepumpen die höchste Effizienz. Dabei werden zwei voneinander getrennte Bohrungen in eine Grundwasserschicht vorgenommen, deren Tiefe je nach örtlichen Gegebenheiten variieren kann. Durch eine Pumpe wird das Grundwasser durch die Wärmepumpe gefördert, wobei die Wärme an das System abgegeben wird. Anschließend wird das Grundwasser wieder in das Erdreich zurückgeführt. Aufgrund der längeren Förderzeit, ergibt sich ein deutlich besserer Wärmeaustausch zwischen Betriebswasser und Grundwasser. Dabei kommen die zwei verschiedenen Wässer zu keinem Zeitpunkt in Kontakt, wodurch eine Verschmutzung des Grundwassers durch die Betriebsstoffe verhindert werden soll.

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sollte die Pumpe etwa 2000 Liter pro Stunde fördern und zurückführen können.

Trotz des sehr guten Wirkungsgrades einer Grundwasser-Wärmepumpe sind jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Der Trend des sinkenden Grundwasserspiegels in weiten Teilen Deutschlands kann zu Leistungsverlusten und Ausfällen führen. Zudem spielt die Qualität und Zusammensetzung des Grundwassers eine entscheidende Rolle. Saures oder verschmutztes Grundwasser kann Schäden an der Pumpe verursachen, weshalb unbedingt ein hydrologisches Gutachten, also ein Wassergutachten, eingeholt werden sollte.

Ebenso wie bei Erdsonden ergibt sich aus dem Grundstückseigentum kein automatisches Recht auf Nutzung der Wasserwärme. Daher muss der Bau einer Grundwasser-Wärmepumpe mindestens bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises angezeigt werden und gegebenenfalls durch ein Bodengutachten bestätigt werden, um langfristig keine negativen Auswirkungen auf chemische (Zusammensetzung), biologische (Bakterien- und Organikwachstum) oder physikalische Eigenschaften (Temperatur) des Wassers zu erwarten.

| Grundwasser Wärmepumpe | |

|---|---|

| Jahresarbeitszahl | 4-5 |

| Anschaffungskosten | 25.000€* ** |

| Betriebskosten | 800€/J* |

| Planungsbedarf | hoch |

| Einbauaufwand | hoch |

| Platzbedarf | gering |

| Genehmigungspflichtig | i.d.R. ja |

| Kühlung | aktiv u. passiv |

*für ein durchschnittliche Eeinfamilienhaus mit 150m²

**zzgl. Kosten für Erdarbeiten

Luft Wärmepumpe

Die wohl verbreitetste Art der Wärmepumpe ist die Luftwärmepumpe, die aufgrund ihres geringen Montage- und Wartungsaufwands besonders im Bestandsbau häufig gewählt wird.

Bei dieser Art der Wärmepumpe wird die Heizenergie aus der Außenluft gewonnen. Da jedoch die Lufttemperatur im Gegensatz zur Erdtemperatur starken Schwankungen unterliegt, ist die Luftwärmepumpe im Vergleich zu anderen Typen deutlich weniger effizient. Bei Temperaturen unter -15°C kann die Leistungsfähigkeit der Luftwärmepumpe deutlich beeinträchtigt werden. In solchen Situationen müssen elektrische Zusatzheizungen einspringen, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken, was höhere Betriebskosten bedeutet.

Aufgrund des verbauten Lüfters, der einen konstanten Zu- und Abluftstrom gewährleistet, erzeugen Luftwärmepumpen einen Lärmpegel zwischen 45 und 60 dB. Dadurch können Abstandsanforderungen zu Nachbargrundstücken entstehen. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, dass die Luftwärmepumpe nicht an der Außenwand eines Schlafzimmers montiert wird, da dies zu Beeinträchtigungen der Schlafqualität führen kann.

| Luft Wärmepumpe | |

|---|---|

| Jahresarbeitszahl | 2,4-3 |

| Anschaffungskosten | ca. 24.000€** |

| Betriebskosten | ca. 1.400€/J* |

| Planungsbedarf | mittel |

| Einbauaufwand | gering |

| Platzbedarf | gering |

| Genehmigungspflichtig | i.d.R. nicht*** |

| Kühlung | nur aktiv |

*für ein durchschnittliche Eeinfamilienhaus mit 150m²

**zzgl. Kosten für Erdarbeiten

*** Aus dem Bebauungsplan können sich Abstandsregeln zum Nachbargrundstück ergeben. Hierzu sollte Rücksprache mit der Gemeinde/Stadt gehalten werden.

Wärmepumpen im Neubau

Gerade Neubauten ermöglichen eine ideelle Auslegung des Gebäudes an die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeinsparung. Bei der Bauphysikalischen Planung werden Energiegewinne z.B. durch Solare Einstrahlungen oder der Heizung mit dem Bedarf der Bewohner abgeglichen. Hierdurch lassen sich neben Aussagen zum benötigten Dämmwert auch Aussagen zur benötigten Heizenergie tätigen, wodurch eine sehr genaue Auslegung der Heizung vorgenommen werden kann. Ein weiterer Vorteil liegt darin, das bei der Verbauung einer Fußbodenheizung der ideale Bodenaufbau festgelegt werden kann, also das entsprechende Leitungsrohr so eingebunden werden kann, dass die Wärme gut in den Raum abgegeben werden kann es nicht Aufgrund des Belages zu einer Reflexion der Wärme kommt

Im übrigen können Sie unseren Heizlastrechner einmal ausprobieren, um Ihre Heizlast vereinfacht ermitteln zu lassen.

Wärmepumpen im Bestand

Beim nachträglichen Einbau einer Wärmepumpe in einem Bestandsgebäude sollte zunächst eine erneute energetische Bewertung des Gebäudes durchgeführt werden. Dies ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Zum einen können bereits durchgeführte Sanierungsmaßnahmen wie der Austausch von Fenstern oder ähnliches, welche die Gebäudedämmung verbessert haben, berücksichtigt werden. Zum anderen haben sich die Berechnungsmethoden im Vergleich zu denen vor dem Jahr 2000 deutlich verbessert, wodurch genauere Aussagen zur Heizlast und zum Wärmebedarf möglich sind.

Eine Einschätzung zur vorhandenen Dämmwirkung des Gebäudes kann bereits Aufschluss darüber geben, ob eine Wärmepumpe verbaut werden kann oder sollte. Denn verliert ein Gebäude aufgrund einer schlechten Wärmedämmung zu schnell an Wärme, muss die Wärmepumpe eine höhere Leistung erbringen, was indirekt zu einer erhöhten Vorlauftemperatur und einer deutlich reduzierten Jahresarbeitszahl führt und somit unwirtschaftlich ist.

Des Weiteren sollten bauliche Gegebenheiten geprüft werden. Kann eine Fußbodenheizung nachträglich installiert werden? Welche Heizkreisläufe sind im Gebäude verbaut? Denn es kann sein, dass mit dem Wechsel auf eine Wärmepumpe zusätzliche Wärmespeicher benötigt werden, um Heizkreisläufe auf mehreren Geschossen mit Warmwasser zu versorgen.

Idealerweise führt man hier Gespräche mit einem Energieberater oder einem Heizungsbauer. Es sollte jedoch bedacht werden, dass ein Energieberater häufig auf Stundenbasis entlohnt wird, während ein Heizungsbauer sein Einkommen durch lukrative und umfassende Aufträge erwirtschaftet.

Neben den bauphysikalischen Berechnungen, die auf Normwerten basieren, kann auch das persönliche Verhalten einen Einfluss auf die Frage haben, ob eine Wärmepumpe in Bestandsgebäuden geeignet ist. Oft waren Heizsysteme, die in den 1970er bis 1990er Jahren installiert wurden, deutlich überdimensioniert und sollten daher nicht als Vergleich herangezogen werden. Es wäre ratsam, schrittweise die Vorlauftemperatur der vorhandenen Heizanlage zu senken, um festzustellen, ab welcher Temperatur das persönliche Wohlbefinden beeinträchtigt wird.

Fußbodenheizung oder Heizkörper

Fußbodenheizungen sind im Vergleich zu Heizkörpern bei der Verwendung von Wärmepumpen die bevorzugte Option aus mehreren Gründen. Ihr größter Vorteil liegt in der gleichmäßigen Wärmeverteilung über die gesamte Bodenfläche, was zu einem angenehmen Raumklima führt. Anders als Heizkörper erzeugen Fußbodenheizungen keine lokalen Hotspots oder Kältezonen im Raum. Zudem benötigen Fußbodenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen, typischerweise zwischen 25°C und 35°C, im Vergleich zu Heizkörpern, die oft Vorlauftemperaturen von 50°C bis 70°C benötigen. Da Wärmepumpen effizienter arbeiten, wenn sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden, führt die Verwendung von Fußbodenheizungen zu einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren Betriebskosten.

Die niedrigeren Vorlauftemperaturen verbessern die Energieeffizienz des gesamten Systems, da Wärmepumpen bei diesen Bedingungen eine höhere Jahresarbeitszahl erreichen können. Darüber hinaus reduzieren Fußbodenheizungen die Luftströmungen im Raum im Vergleich zu Heizkörpern, was zu einem komfortableren Raumklima beiträgt und die Verwirbelung von Staub und Allergenen in der Luft verringert. Ästhetisch betrachtet sind Fußbodenheizungen unsichtbar und benötigen keine zusätzlichen Heizelemente an den Wänden, wodurch eine ansprechenderen Raumgestaltung ermöglicht wird und keine Freiflächen vor den Heizelementen freigehalten müssen.

Fazit zu Wärmepumpen

Zusammenfassend bieten die verschiedenen Typen von Wärmepumpen eine Vielzahl von Optionen für die effiziente Beheizung von Gebäuden. Luftwärmepumpen sind aufgrund ihrer einfachen Installation und Wartung sowie ihrer Vielseitigkeit bei Bestandsgebäuden beliebt, obwohl sie bei extrem niedrigen Temperaturen weniger effizient sind. Erdwärmepumpen nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs für eine effiziente Wärmeerzeugung und sind ideal für Neubauten oder größere Umbauten, erfordern jedoch in der Regel mehr Platz und größere Investitionen für die Installation. Wasser-Wasser-Wärmepumpen bieten die höchste Effizienz, setzen jedoch voraus, dass geeignete Grundwasserquellen vorhanden sind und zusätzliche Genehmigungen sowie technische Anforderungen erfüllt werden müssen.

Die Wahl der richtigen Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Verfügbarkeit von Wärmequellen, die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und die örtlichen Vorschriften. Eine gründliche Analyse der individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten ist daher entscheidend, um die am besten geeignete Wärmepumpenlösung zu finden. In jedem Fall bieten Wärmepumpen eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen und tragen dazu bei, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen von Gebäuden zu reduzieren

Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen?