Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)

Stand: 24.09.2025

Fundamentverankerung von Holzrahmenwänden auf Beton

Die Fundamentverankerung im Holzbau, insbesondere der von Holzrahmenwänden auf Beton, gehört zu den Standarddetails des modernen Holzbaus. Über viele Jahre stellte die statische Befestigung weder für Zimmereien noch für Tragwerksplaner eine besondere Herausforderung dar. Mit der zunehmenden Digitalisierung, dem höheren Vorfertigungsgrad im Holzrahmenbau sowie den verschärften Anforderungen an den Wärmeschutz haben sich die Rahmenbedingungen jedoch deutlich verändert. Anschlussdetails wurden komplexer, die Planung anspruchsvoller und die Ausführung fehleranfälliger.

Genau an diesem Punkt setzt die neueste Generation von Verbindungstechniken an: Sie bietet praxisnahe und effiziente Lösungen für eines der zentralen Themen der Fundamentverankerung und trägt dazu bei, die Montageprozesse sicherer, wirtschaftlicher und zuverlässiger zu gestalten.

Hinweis: Dieser Artikel dient als technische Ergänzung zu einem Fachbeitrag in der Holzbau Quadriga 04/2025 , „neue Lösungen – Einmessen von Steckverbindern“ S. 40-43, federführend von Johann Scheibenreiter (FH Salzburg) und mir. Die in diesem Beitrag enthaltenen Angaben zur Bemessung beruhen überwiegend auf Bemessungsvorschlägen der jeweiligen Hersteller und sind ausschließlich als überschlägige Orientierung zu verstehen. Für die verbindliche Bemessung sind grundsätzlich die Vorgaben der jeweils gültigen Europäischen Technischen Bewertungen (ETA) sowie der einschlägigen Normen und Regelwerke heranzuziehen.

Trotz sorgfältiger Recherche und Erstellung kann nicht ausgeschlossen werden, dass inhaltliche Fehler oder Unvollständigkeiten auftreten. Eine Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der Angaben auf ein individuelles Projekt wird daher ausgeschlossen.

Rückblick und Problemstellung der heutigen Fundamentverankerung im Holzrahmenbau

Obwohl man beim Holzrahmen- und Holztafelbau noch immer vom „jungen Holzbau“ spricht, haben sich diese Bauweisen in den letzten Jahren durch neue Anforderungen deutlich verändert und weiterentwickelt.

Ein wesentlicher Teil dieser Anforderungen ergibt sich aus der DIN 68800, die den baulichen Holzschutz und damit die Dauerhaftigkeit von Holzbauten regelt. Sie schreibt unter anderem vor, dass ein direkter Kontakt von Holz mit dem feuchten Erdreich zu vermeiden ist. Daraus resultiert die Notwendigkeit, Holzbauteile auf Betonplatten oder Betonsockeln zu gründen.

Hinzu kommen verschärfte energetische Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), die auf eine Minimierung von Wärmeverlusten an Bauteilanschlüssen abzielen. Ein kritischer Punkt ist hierbei der Sockelbereich: Um Wärmebrücken wirksam zu vermeiden, sind dort heute oft Dämmstärken von rund 16 cm erforderlich. Bei den früher üblichen Sockelbreiten von 20 cm oder mehr würde dies dazu führen, dass Wände in Holzrahmenbauweise mit gängigen Wandstärken von ca. 32 cm im Schwerpunkt über dem Sockel stehen. In diesem Fall wäre ein kontrolliertes Abtropfen von Regenwasser von der Fassade nicht mehr gewährleistet, wodurch sich Feuchtigkeit auf der Fundamentdämmung sammeln könnte.

Auch im Innenbereich bringen breite Sockel Nachteile mit sich, etwa durch Einschränkungen bei der Ausbildung von Installationsebenen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Reduzierung der Sockelbreiten naheliegend. Diese Maßnahme führt jedoch zu neuen Herausforderungen: Zum einen erfordert sie eine angepasste Bewehrungsausführung im Betonbau, zum anderen ergeben sich zusätzliche statische Probleme hinsichtlich der Befestigung der Holzbauteile.

Ein seit Langem bestehendes und bislang nicht abschließend gelöstes Problem bleibt zudem die sichere und dauerhafte Verbindung zwischen Holz und Beton mittels Dübel- bzw. Verankerungssystemen, die normentechnisch noch nicht ideell geregelt sind. Hier sind weiterhin Lösungen der Hersteller in Form von ETA’s notwendig.

Der moderne Holzrahmenbau und die Digitalisierung

Die Digitalisierung hält zunehmend Einzug in das Baugewerbe – besonders fortgeschritten sich dieser Trend im modernen Holzrahmenbau. Die Gründe dafür sind vielfältig: Neben politischen Zielsetzungen spielen vor allem die spezifischen Vorteile des Holzbaus eine entscheidende Rolle, dass Hersteller diesen Markt für sich erkennen.

Holzkonstruktionen ermöglichen leichte und materialsparende Ausführungen, die sich effizient in Serie im Werk vorfertigen lassen. Anders als bei Betonfertigteilen entfallen lange Abbindezeiten, die ohne spezielle Zuschläge oder erhöhte Betongüte kaum zu verkürzen sind. Zudem haben Holzrahmenwände und -decken ein sehr geringes Gewicht, wodurch sie in großen Stückzahlen auf Transportfahrzeugen verladen werden können, was die Transportkosten erheblich im direkten Vergleich zu Stahl- und Stahlbetonbauteilen senkt.

Diese und weitere Vorteile machen den Holzbau für viele Unternehmer attraktiv. Der Erfolg spiegelt sich im stetig steigenden Marktanteil wider, der in einzelnen Regionen bereits 30 % und mehr erreicht.

Wie macht sich die Digitalisierung bemerkbar?

Die Digitalisierung macht sich neuerdings immer mehr im Bestandsbau bemerkbar – insbesondere Sanierungsobjekte –die heute häufig teilweise oder vollständig per 3D-Scan erfasst werden. Dies ermöglicht eine millimetergenaue Abbildung des Ist-Zustandes und bildet eine ideale Grundlage für die Planung und Fertigung. Die so gewonnenen Daten erlauben zudem, die Positionen von Wänden und Decken präzise einzumessen. Im Vergleich zur klassischen Schlagschnur sorgt dies für eine deutlich höhere Genauigkeit bei der Montage der Bauteile.

Probleme die aus der Digitalisierung entstehen

Die neuen Technologien wie CAD, Abbunanlagen und Totalstationen ermöglichen es zunehmend, die Elemente vollständig zu planen und im Werk vorzufertigen, sodass diese bereits einen nahezu finalen Ausbaugrad aufweisen. Hierbei entsteht jedoch ein Problem, mit dem viele Tragwerksplaner konfrontiert sind: Bestehende Normen – insbesondere der Eurocode 5 (DIN EN 1995) sowie die Nationalen Fassungen bieten oftmals keine zeitgemäßen Berechnungslösungen für die Anforderungen der heutigen Baupraxis.

Problemstellung Fundamentverankerung bei modernen Fertigungskonzepten.

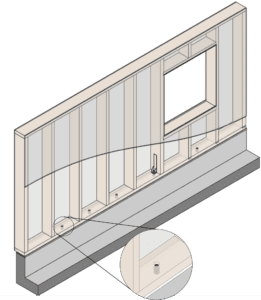

Aufgrund der Tatsache, dass die Wände immer häufiger komplett geschlossen auf die Baustelle geliefert werden, ist eine technisch richtige Verankerung der Wände mit den bisher üblichen Verschraubungen oder Verankerungen in der Wandachse nicht mehr möglich. Stattdessen bleibt häufig nur eine seitliche und einseitige Befestigung mittels Befestigungswinkeln sowie Zug- und Schubankern. Da insbesondere Außenwände häufig einseitig mit einer Weichfaserdämmplatte versehen sind, erschwert diese Zwischenschicht zusätzlich das statisch korrekte, achssymmetrische Befestigen. Dies führt zu einem Versatzmoment, das aus der einseitigen Befestigung entsteht. Auch das befestigen der Zuganker auf der Beplankung der Innenseite stellt ein potenzielles Problem dar, da für eine normgerechte Befestigung der Zuganker direkt auf dem Stil befestigt werden muss.

Ft,d ist dabei die Zugkraft die aus einer Horizontalen Einwirkung entsteht und kräftemäßig von einem Zuganker aufgenommen werden muss.

F1 ist eine fiktive Kraft, die zusätzlich verankert werden müsste, um einem Verdrehmoment entgegen zu wirken.

Im Fachbeitrag zur Holzbau Quadriga wurden noch weitere Problemstellungen angesprochen, die hier nicht weiter behandelt werden können.

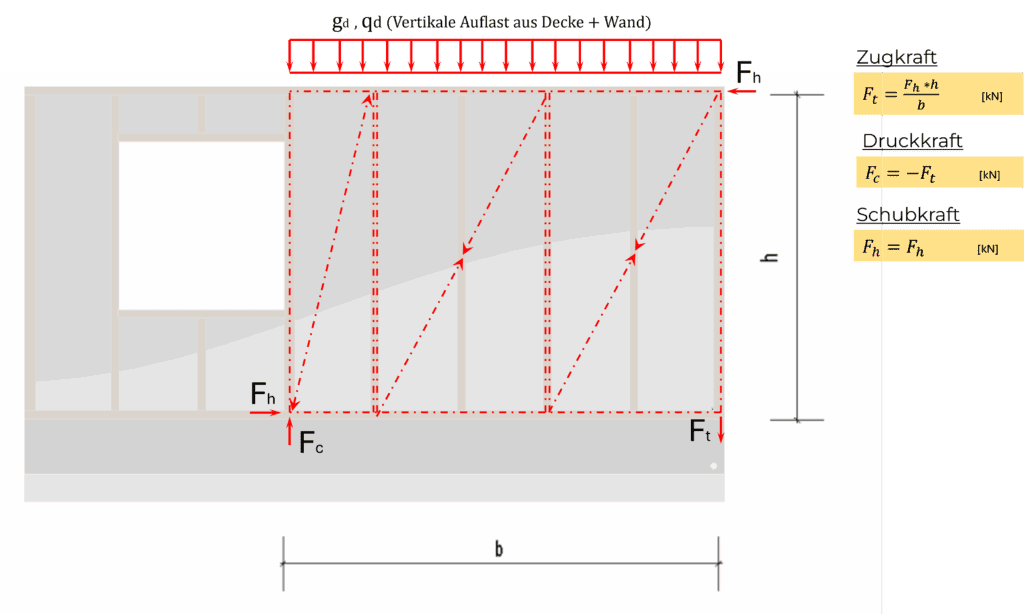

Schubfeldtheorie bei aussteifenden Holzrahmenwänden

Das Bemessungskonzept von Wand- und Deckenscheiben in Holzbauweise basiert auf der Schubfeldtheorie und unterscheidet sich grundlegend von der Biegeträgertheorie des Massivbaus. Die Schubfeldtheorie geht von der Annahme aus, dass horizontale Einwirkungen nicht primär durch Biegung, sondern über Schubkräfte aufgenommen und innerhalb der Scheibe weitergeleitet werden.

Die Schubfeldtheorie stellt die maßgebliche Berechnungsgrundlage für Holzrahmenwände dar. Horizontale Lasten – beispielsweise infolge von Wind- oder Erdbebeneinwirkungen – werden dabei zunächst in die obere Rahmenholzschicht (Kopfschwelle bzw. Rähm) eingeleitet. Von dort erfolgt die Kraftübertragung über stiftförmige Verbindungsmittel wie Nägel, Klammern oder gegebenenfalls Schrauben in die Beplankung. Diese wirkt als tragendes Schubfeld und leitet die Lasten analog zu den Diagonalen eines Fachwerks in Richtung des Wandfußpunktes weiter. Am Fußpunkt werden die Kräfte schließlich über die Verbindungsmittel in die Schwelle eingeleitet.

bisherige Lösungsansätze zur Fundamentverankerung

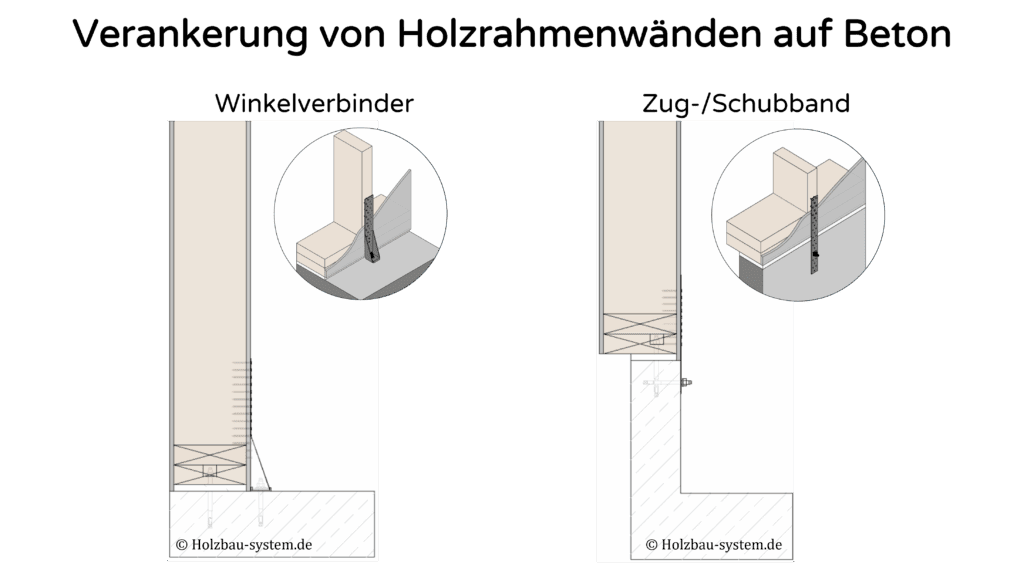

Im Folgenden werden zwei ingenieurtechnisch fundierte und praktisch bewährte Varianten vorgestellt, bei denen unter Tragwerksplanern weitgehend Konsens darüber besteht, dass sie die Standsicherheit des Gebäudes zuverlässig gewährleisten:

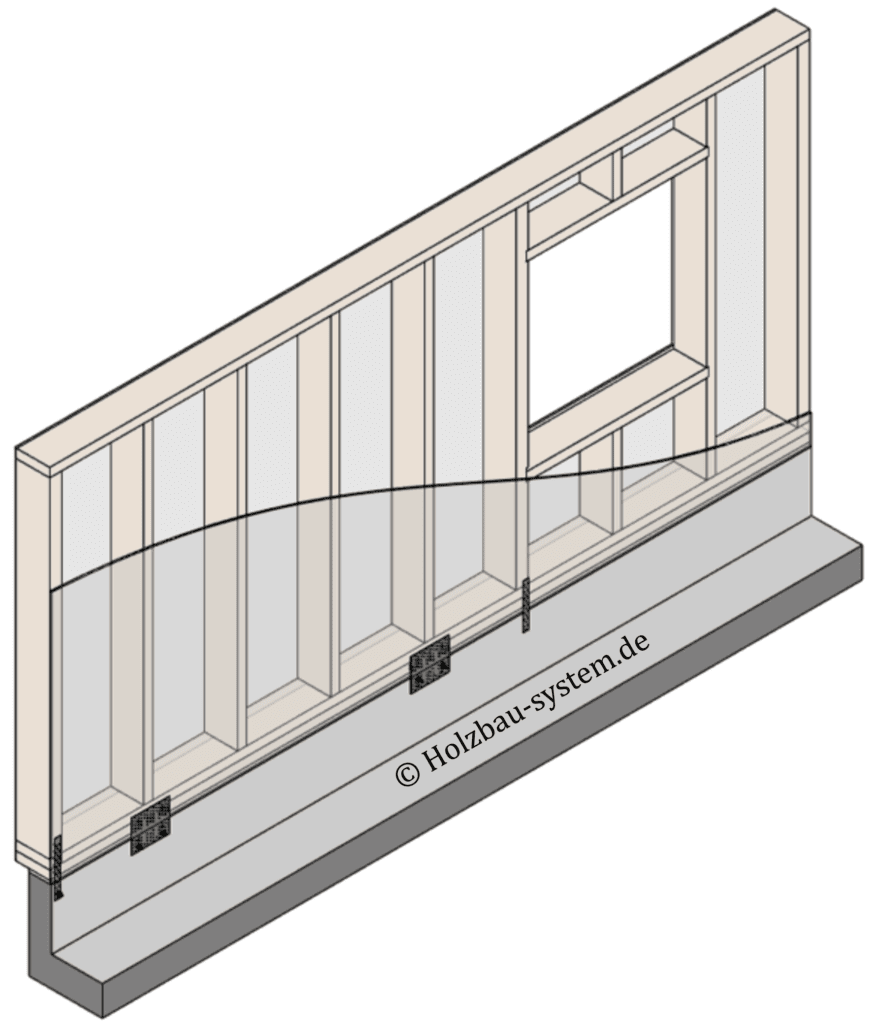

Variante A: Befestigung einer Holztafelwand auf einer Bodenplatte mittels Richt- bzw. Montageschwelle sowie Schub- und Zugankern.

Variante B: Befestigung einer Holztafelwand auf einem Betonsockel mittels Richt- bzw. Montageschwelle in Kombination mit Schubankern und einem Zugband.

Variante A Zug- und Schubanker auf Bodenplatte

Die am weitesten verbreitete Methode zur Befestigung von Holzrahmenwänden ist die Verankerung mit Zug- und Schubankern auf der Kellerdecke. Dabei werden die Wände über Winkel mit Spreiz- oder Klebeankern kraftschlüssig im Beton verankert. Ein zentrales Problem tritt jedoch bei Außenwänden auf: Da diese in der Regel nur einseitig angeschlossen werden können, entsteht ein statisches Versatzmoment, das auf andere Weise aufgenommen werden muss.

Die bisherige Lösung sah hierfür meist eine Richtschwelle vor, die mittels Spreizankern befestigt wurde. Um das Versatzmoment zusätzlich abzufangen, wurden auf der Baustelle häufig Voll- oder Teilgewindeschrauben eingedreht – allerdings oftmals ohne spezifischen statischen Nachweis.

Mit zunehmendem Vorfertigungsgrad stößt diese Befestigungsmethode zunehmend an ihre Grenzen. Zum einen ist der Zugang zu den Befestigungspunkten auf der Baustelle häufig eingeschränkt, zum anderen müssen die Verbindungsmittel teils durch Zwischenschichten wie Weichfaserplatten geführt werden. Hinzu kommt, dass notwendige Randabstände nicht immer zuverlässig eingehalten werden können – was erhebliche statische Bedenken mit sich bringt.

Variante B: Zug- und Schubanker auf Betonsockel

Wird ein Gebäude nicht auf einer Kellerdecke, sondern direkt auf einer Bodenplatte errichtet, sind in der Regel Betonsockel erforderlich. Diese weisen jedoch häufig nur geringe Breiten von 12 bis 16 cm auf, sodass klassische Zug- und Schubanker nicht eingesetzt werden können. In solchen Fällen wird daher oft auf Zug- und Schubbänder zurückgegriffen.

Obwohl sie in ihrer Funktionsweise den herkömmlichen Ankern ähneln, erfolgt die Kraftübertragung nicht über Zug, sondern über Querkräfte im Dübel. Dadurch ist die Tragfähigkeit von Zugbändern in der Regel geringer. Dies erschwert nicht nur die Bemessung, sondern stellt auch höhere Anforderungen an die Planung und Ausführung. Besonders kritisch ist die Einhaltung ausreichender Randabstände, da ansonsten die Gefahr eines Betonausbruchs deutlich zunimmt.

Neuste Steckverbindertechnologie im modernen Holzbau

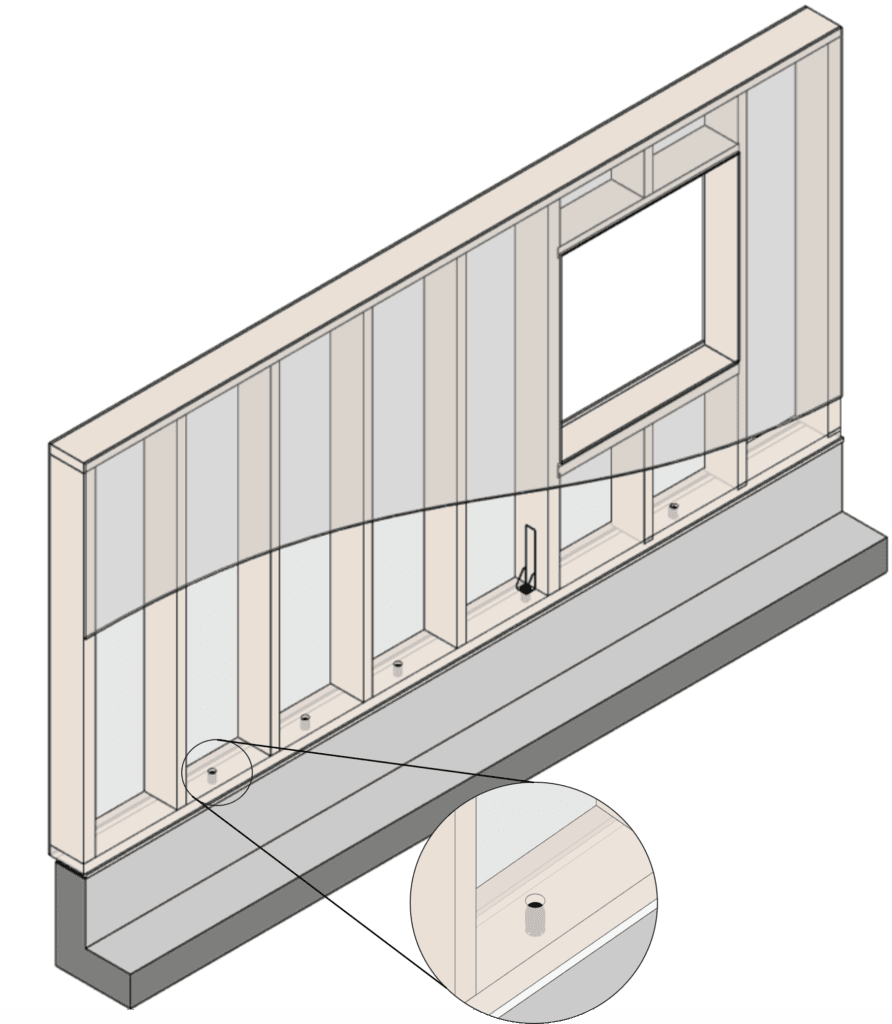

Mit der neuesten Steckverbindertechnologie – etwa dem Stexon mK/oK von Stexon – steht Tragwerksplanern und Zimmereien nun eine Lösung zur Verfügung, die einen hohen Vorfertigungsgrad ermöglicht und gleichzeitig eine fachgerechte sowie sichere Befestigung gewährleistet.

Bei den Steckverbindern handelt es sich um eine zweiteilige Verbindungstechnik, bestehend aus einem Verbinder mit Konus sowie einem M12-Bolzenanker, wie er auch bei anderen Befestigungsvarianten eingesetzt wird. Steckverbinder mit Klemmbacken können zusätzlich Zugkräfte aufnehmen und ermöglichen durch den sogenannten Seileffekt höhere Abscherkräfte. Steckverbinder ohne Klemmbacken sind hingegen ausschließlich auf Schub beanspruchbar und können wieder demontiert werden.

Der Steckverbinder wird bereits im Werk über ein außenliegendes Holzgewinde in die Schwelle eingedreht und bündig mit der Unterkante vormontiert.

Den Steckverbinder gibt es auch in einer Ausführung mit Zuglasche – vergleichbar mit einem klassischen Zuganker, zum abtragen der Zuglasten direkt aus dem Stiel in den Betonanker. Der Steckanker wird dabei über ein ausliegendes Gewinde bereits im Werk in der Schwelle vormontiert. Auf der Baustelle erfolgt anschließend die exakte Einmessung der Betonanker durch die Zimmerer, meist unter Einsatz eines Rotationslasers, und deren Vorinstallation.

Bei der Montage wird die Holzrahmenwand oder auch eine Massivholzwand aus CLT passgenau auf die eingemessenen Bolzen gesetzt und abgelassen. Durch die Klemmbacken des Steckverbinders entsteht dabei eine formschlüssige, hoch belastbare Verbindung für Zug- und Schubkräfte – ohne dass in der späteren Wand ein Versatzmoment auftritt

Vorteile der Steckverbinder

Der Nutzen dieser Verbindungstechnik ergibt sich aus mehreren wesentlichen Aspekten:

- Hohe Ausführungsgenauigkeit: Computergestütztes Einmessen der Verbinder gewährleisten einen störungsfreien Montageablauf im Werk und auf der Baustelle.

Integration in die Vorfertigung: Ein Teil der Arbeiten wird bereits im Werk ausgeführt, was insbesondere für die industrielle Fertigung von großer Bedeutung ist.

Kraftgerechte Lastabtragung: Die statisch wirksamen Steckverbinder sitzen exakt in der Wandachse, also dort, wo die Kräfte auftreten. Versatzmomente entstehen somit nicht und müssen auch nicht durch zusätzliche konstruktive Maßnahmen abgefangen werden.

Entfall der Richtschwelle: Da die Positionierung der Wand unmittelbar über die Steckverbinder erfolgt, ist eine separate Richtschwelle nicht mehr erforderlich.

Nachteile der Steckverbinder

Einmessung erforderlich: Die Steckanker müssen vorab exakt eingemessen werden. In der Praxis ist dies zwar dank Lasertechnik in der Regel problemlos möglich, erfordert jedoch zusätzliche Sorgfalt bei der Vorbereitung.

Nicht lösbar: Steckverbinder mit Klemmbacken lassen sich nach der Montage nicht mehr lösen. Ist die Wand einmal positioniert, sitzt sie dauerhaft fixiert – ein nachträgliches Korrigieren ist nur noch durch aufwändiges Abtrennen, etwa mit einer Selbel- oder andere Metallsäge, möglich.

Bemessungsbeispiel zur Betonverankerung einer Holzrahmenwand

aaa

Fundamentverankerung mit Simpson Strong HTT5

Zu verankernde Zugkraft 𝐹_(𝑡,𝑑,𝑟𝑒𝑠)=17,19 𝑘𝑁

Mit Simpson Strong HTT5 Zuganker , CNA 4,0 x 50 + 4x CSA5,0x80

NKL 1; kmod = 1,0

R1,k = min[ (n-3,5)*2,22; 24,7; 43/kmod]

Verbindungsmittel:

R1,k(32) = (32-3,5)*2,22 = 63,27kN ← unwirtschaftlich

R1,k(15) = (15-3,5)*2,22 = 25,53kN

R1,k(10) = (10-3,5)*2,22 = 14,43kN ← unwirtschaftlich

Versatzmoment im Winkel:

R1,k = 24,70kN ← maßgebend

Stahlversagen des Winkel:

R1,k = 43kN/1,0 = 24,70kN

R1,d = 24,70kN *1,0/1,3 = 19kN

Maßgebender Nachweis : 𝐹_(𝑡,𝑑,𝑟𝑒𝑠)/𝑅_(1,𝑑) = 17,19𝑘𝑁/19,0𝑘𝑁 = 0,91< 1

Das Versatzmoment kann über eine schräg eingedrehte Vollgewindeschraube aufgenommen werden, die durch die Fußschwelle in die Montageschwelle geführt wird. Durch die Schrägverschraubung erfolgt eine kombinierte Abtragung der Quer- und Normalkräfte, sodass das Moment axial in die Schraube eingeleitet und zuverlässig in die Montageschwelle übertragen wird.

Die Bemessung der Schubanker erfolgt analog zum Nachweis der Zuganker mittels Schubwinkel z.B dem Simpson Strong AE116. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die meisten Hersteller vorgeben, Schubanker beidseitig anzuordnen um die maximale Schubkraft zu übertragen. Eine wirtschaftlich sinnvolle und zugleich sichere Lösung kann darin bestehen, die Anzahl der Schubanker zu erhöhen, um so eine ausreichende Steifigkeit zu erzielen, oder ergänzend zusätzliche Schrauben zur Schubabtragung einzudrehen. Eine kombinierte Beanspruchung der Schubanker durch Schubkräfte und gleichzeitige Zugkräfte infolge von Versatzmomenten sollte vermieden werden.

Fundamentverankerung mit GH Zugplatte TYP PL

Zu verankernde Zugkraft 𝐹_(𝑡,𝑑,𝑟𝑒𝑠)=17,19 𝑘𝑁

Mit GH Zugplatte TYP PL 11260440 mit 30×4,0x50GH Rillennägel und 1x ø16 MKT BZ Plus

NKL 1; kmod = 1,0

R1,k(30) = 31,6kN R1,d = 31,6kN*1,0/1,3 = 24,30kN

R1,k(15) = 31,6kN R1,d = 31,6kN*1,0/1,3 = 24,30kN <- maßgebend

R1,k(10) = 22,1kN R1,d = 22,1kN*1,0/1,3 = 17kN

Fstahl,rk = 35,30kN R1,d = 35,30kN/1,25 = 28,240kN

Maßgebender Nachweis : 𝐹_(𝑡,𝑑,𝑟𝑒𝑠)/𝑅_(1,𝑑) = 17,19𝑘𝑁/24,3𝑘𝑁 = 0,70 <3

Auch in diesem Fall kann das Versatzmoment über eine schräg eingedrehte Vollgewindeschraube aufgenommen werden. Durch den Einsatz des Zugbandes wird der wirksame Hebelarm reduziert, wodurch sowohl die Zug- als auch die Scherkräfte in der Schraube verringert wird.

Fundamentverankerung mit Stexon L S40mK

N *1,0/1,3 = -M12 LZu verankernde Zugkraft 𝐹_(𝑡,𝑑,𝑟𝑒𝑠)=17,19 𝑘𝑁

Mit Stexon S40 (ETA-23/0672) + 20 x GH Kamm-Nägel 4×50 (ETA-13/0523)

NKL 1; kmod = 1,0

R1,k (20) = 28,3kN

R1,d = 28,3*1,0/1,3 = 21,76kN

(Tragfähigkeit im Holz wird durch die Nägel/Schrauben vorgegeben)

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei allen vorgestellten und gängigen Befestigungssystemen die maximale Tragfähigkeit häufig durch die Steckanker im Beton begrenzt wird. Dadurch lassen sich die Verbinder oftmals nicht wirtschaftlich vollständig ausnutzen, sodass die Tragfähigkeit nicht als alleiniger Beurteilungsmaßstab herangezogen werden sollte. Grundsätzlich sollte die Wahl der Befestigungsart stets auf einem schlüssigen Gesamtkonzept basieren.

Fazit

Bauwerke in Holzbauweise, wie etwa im Holzrahmen- oder Holztafelbau, sind heute bereits fest am Markt etabliert und verfügen insbesondere im Ein- und Mehrfamilienhausbau über eine vielversprechende Zukunft. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten sowohl Software- und Verbindungsmittelhersteller als auch Maschinenproduzenten, die durch innovative Lösungen eine zunehmende Digitalisierung und Industrialisierung des modernen Holzbaus ermöglichen. Auf diese Weise können Holzbaubetriebe ihre Prozesse effizienter, präziser und nachhaltiger gestalten.

Mit den neu entwickelten Steckverbindern bietet die Firma Stexon ein praxisgerechtes Verbindungssystem, das hinsichtlich Tragfähigkeit den etablierten Systemen in nichts nachsteht. Darüber hinaus tragen die Verbinder wesentlich zur Verkürzung von Stell- und Montagezeiten bei und erhöhen gleichzeitig die Ausführungsqualität auf der Baustelle. Dies unterstützt nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Holzbaus im Hochbau.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Innovationen die Unternehmen in naher Zukunft hervorbringen werden und in welchem Maße diese den Holzbau weiter prägen und vorantreiben.

- Geprüfte Experten

- 100% kostenlos

- Regional Unternehmen