Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)

Stand: 10.06.2022

Holzschutz ohne Chemie

Eine wesentliche Anforderung die Bauherren an ein Haus in Holzbauart stellen ist die Langlebigkeit. Holz als organischer Baustoff neigt zu Fäulnis und Zersetzung durch Insekten und Feuchtigkeitskontakt. Ein wesentlicher Bestandteil bei der Planung eines Holzhauses stellt daher der Holzschutz dar. Ob dafür Chemie zum Einsatz kommen muss oder auch konstruktiv ein wirksamer Schutz gewährleistet werden kann wollen wir im folgenden behandeln.

Warum der Holzschutz so wichtig ist

Im Gegensatz zu Beton und Ziegelsteinen ist Holz ein sogenannter organischer Werkstoff, dessen Zellulosefasern im Wesentlichen aus Zucker- und Stärke-Strukturen bestehen. Pilze und Insekten können sich genau von diesen Strukturen optimal ernähren. Allerdings zersetzen sie das Holz nicht gleichmäßig, sodass ein Befall nicht immer direkt erkennbar ist. Die zurückbleibende Struktur kann man sich vereinfacht wie eine Wabe mit vielen Hohlräumen vorstellen, die deutlich an Masse und somit an Tragfähigkeit verloren hat. Wenn dann noch eine erhöhte Feuchtigkeit im Holz vorhanden ist, neigt es stark dazu, sich zu verformen und verursacht dadurch Setzungsschäden in anschließenden Konstruktionen

Wodurch Pilze und Insekten begünstigt werden

Hohe Feuchtigkeit im Holz gilt als Auslöser für Pilze und andere Mikroorganismen. In unserem Artikel zum hygenischer Wärmeschutz haben wir bereits erläutert wie sich der Schimmelpilz durch falsche Wärmeschutz- und Lüftungskonzepte im Haus ausbreiten kann. Ein weiterer Aspekt der ein Pilzwachstum begünstigt ist eine Temperatur um die 8-15°C welche häufig in Keller- oder unausgebauten Dachgeschossen herrscht.

Insektenbefall in Holzkonstruktionen ist ein weit verbreitetes Problem, das vor allem bei Altbauten auftritt. Besonders betroffen sind dabei Dachkonstruktionen, bei denen in der Vergangenheit oft auf eine sorgfältige Entfernung des Splintholzes verzichtet wurde. Splintholz, das sich direkt unter der Rinde befindet und eigentlich dem Wassertransport im Baum dient, ist aufgrund seines hohen Zuckergehalts sehr nahrhaft für Insekten. Die Folgen sind oft teure und aufwendige Sanierungen, um langfristig vor erneutem Insektenbefall geschützt zu sein. Rund um das Thema Sanierungen informieren hier.

Welche Bereiche besonders gefährdet sind

Hölzer, die direkt mit Wasser in Kontakt kommen, haben das größte Risiko eines Befalls. Zum Beispiel sind dies Stützen von Carports oder Balkone, die in ein Erdfundament eingebettet sind, sowie die Stirnseiten eines Balkens wie bei austragenden Pfetten in der Dachkonstruktion (siehe Bild). Das Wasser wird durch die Gefäße des Holzes zusammen mit den Pilzsporen wie bei einem Schwamm tief in das Holz gesaugt und schädigt dort auf Dauer die Substanz. Dies gilt auch für den Sockelbereich und die Fensterbank, wenn das Wasser durch Regen und Wind durch die kleinsten Risse gedrückt wird. Eine ebenfalls sehr gefährdete Stelle stellt, wie bereits erwähnt, der Dachstuhl dar, wo Insekten durch feinste Öffnungen eindringen und im Winter beginnen in den ungeschützten Sparren zu nisten.

Gebrauchsklassen für Risikobewertung

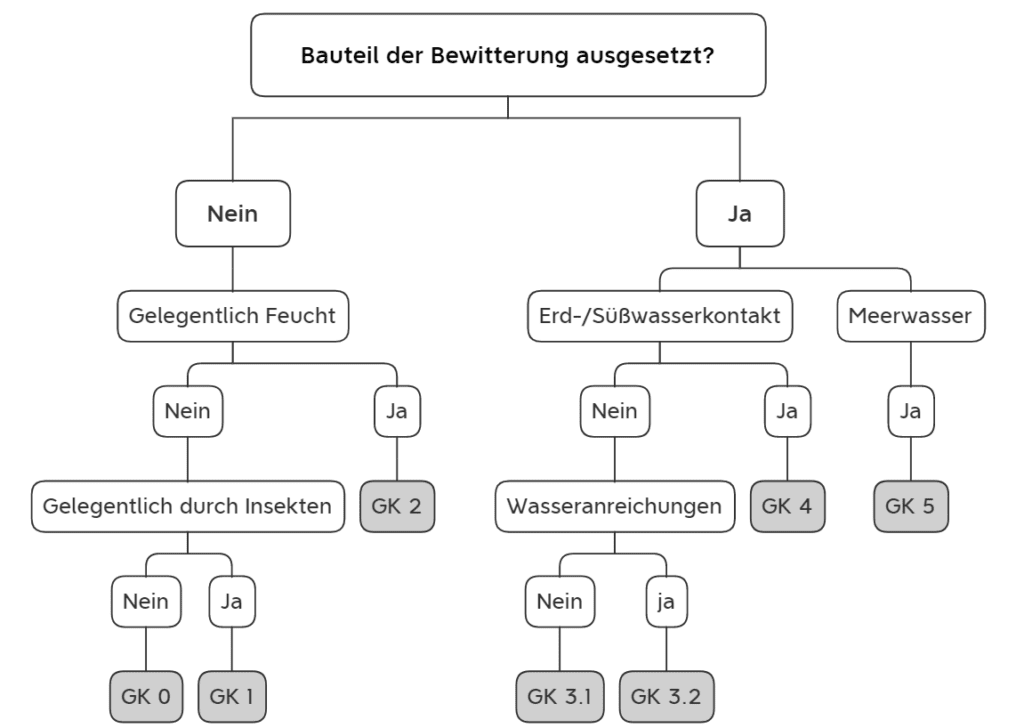

Das Risiko für ein Befall der Konstruktion durch Pilze und Insekten wird entsprechend der Umgebung in welchem das Holz verbaut wird in sogenannte Gebrauchsklassen eingestuft. Von der Klasse 0 keine Gefahr bis zur Klasse 5 sehr hohe Gefahr. Grundsätzlich möchte man mit dem Holzschutz eine Gebrauchsklasse von 0 erreichen um eine Dauerhaftigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.

Entsprechend der DIN 68800-1 kann dem folgenden Bild eine Einstufung der Konstruktion in eine Gebrauchsklasse kurz GK vorgenommen werden.

Quelle: DIN 68800-1:2019-06 Bild D1 Stand Okt.2022

Wie erreicht man die Gebrauchsklasse 0?

Um die Bausubstanz später langfristig vor einen Befall zu schützen wurde ein umfassender Katalog in Normen und Fachpublikationen zusammengestellt die je nach Umfeld verschiedene Maßnahmen vorsehen und sich bei fachmännischer Ausführung bewährt haben. Dabei teilt sich der Holzschutz in zwei wesentliche Bereiche auf. In den chemischen Holzschutz welches durch Imprägnierungen das Holz „übersäuern“ soll und somit konservierend wirkt, sowie den konstruktiven Holzschutz der durch Berücksichtigung physikalischer Gesetzte das eindringen von Wasser und Insekten dauerhaft verhindern soll und nach den Erfahrungen der letzten Jahrhunderte sich deutlich besser bewährt hat als der chemische Schutz.

Chemischer Holzschutz

Die meisten denken beim chemischen Holzschutz an Fässer mit aufgedruckten Totenköpfen, in die Holzbalken und Latten getaucht werden. Diese Vorstellung ist nicht ganz falsch. Allerdings ist der Nutzen und die Auswirkungen auf die Umwelt des chemischen Holzschutzes umstritten. Chemisch imprägnierte Hölzer kommen häufig dort zum Einsatz, wo sie stark der Witterung ausgesetzt sind. Dadurch verliert der Holzschutz jedoch schnell an Wirkung, wird ausgespült und gibt Pilzen und Insekten wieder freies Spiel. Außerdem schadet das ausgewaschene Mittel, das durch Regen in die Umwelt gelangt, den Pflanzen und Mikroorganismen. Ein chemischer Holzschutz stellt entgegen der meisten Herstellerangaben nur einen kurzen bis mittelfristigen Holzschutz dar und sollte nur für Sonderfälle, z.B. nach einer Sanierung eines Befalls, verwendet werden, um ein erneutes Ausbreiten zu verhindern.

Konstruktiver Holzschutz

Aufgrund von Umweltauflagen und Schutz der Bewohner befassten sich viele schlaue Köpfe damit Holz auf andere Art und Weise zu Schützen als die gefährliche Chemikalien zu verwenden. Der wohl einfachste Schritt beginnt schon im Sägewerk. Die meisten Schnitthölzer auf dem Markt sind technisch getrocknete Hölzer, bedeutet dem Holz wurde in Trockenkammern durch hohe Temperaturen das Wasser entzogen. Aufgrund von diesem Prozess sterben nicht nur alle Insektenlarven die zuvor im Baum gelebt haben ab, es verhindert auch einen Neubefall durch Insekten dadurch, das die Zuckerstruckturen zerstört werden von welchen sich die Insekten ernähren.

Eine weitere Möglichkeit Holz zu schützen ist es aus dem Gefahrenbereich zu nehmen. In Falle von Stützen könnte das bedeuten die Holzstütze nicht in das Fundament zu leiten, sondern auf einem rostfreien Metallfuß zu stellen und dadurch stirnseitig ein eindringen von Wasser zu verhindern.

Für den Schutz der Pfette kann den Dachüberstand erhöht werden, sodass auch durch starken Regen kein Wasserkontakt zustande kommt. Eine weitere Möglichkeit sieht man häufig an alten Bauernhäußern, bei welchem die Pfetten am Ende durch prachtvolle Zierhölzer geschützt sind. Dabei spricht man von Opferplatten die jedoch ebenfalls mit der Zeit verwittern und daher in Abständen ausgetauscht werden müssen.

Kann ein Wasserkontakt nicht vollständig vermieden werden, kann die Konstruktion durch ein natürliches Gefälle vor stehendem Wasser geschützt werden oder gegen ein Holz mit erhöhter Resistenz getauscht werden. Dabei muss es nicht das Tropenholz aus dem Regenwald sein, auch einige Europäische Hölzer wie die Lärche weisen diese Eigenschaften auf, sind jedoch auch im Preis teurer, weshalb ein umfänglicher präventiver Einsatz sehr unwirtschaftlich wäre.

Was kann noch getan werden?

Bauen Sie selber oder beauftragen eine Fachfirma mit der Errichtungen können Sie auch auf die Gegebenheiten der Lagerung vor Ort und des Einbaus achten. Werden Balken oder Platten direkt auf dem Boden neben der Baustelle gelagert ohne das diese geschützt sind können diese sowohl bei Sonne als auch bei Regen einen Befall begünstigen. Sollte es während der Errichtung zu Regenfällen kommen, müssen Sie jedoch nicht in Panik geraten. Wird zeitnah stehendes Wasser entfernt oder kann die Konstruktion später wieder vollkommen trocknen ist die Gefahr eines Befalls eher Gering, nicht die Wassermenge ist entscheidend sondern die Dauer in welchem das Holz einem feuchten Milieu ausgesetzt ist.

Zudem lassen sich nicht immer alle Konstruktionen entsprechend den geltenden Regeln oder auf Grund der Wirtschaftlichkeit umsetzten. Hierzu erlauben es die gängigen Fachlektüren Abweichungen. Eine derartige Möglichkeit kann sein, dass die Konstruktion in einem vom Planer oder Hersteller angegeben Intervall von einem Fachmann überprüft werden muss. Auch wenn die Konstruktion in vollen Umfang jederzeit einsehbar ist, kann eine Abweichung zulässig sein. Man geht hierbei davon aus, dass auch dem Leihen ein Befall auffallen muss und dieser rechtzeitig Maßnahmen ergreift.

Tipp wenn Sie selber planen

Nicht jeder hat Zugriff auf die Normen oder die Fachbücher der Planer um beim Heimwerken alle Regeln zu beachten. Planen Sie daher selber eine Konstruktion und möchten wissen wie Sie die Regeln des Holzschutzes richtig anwenden können Sie auch einen Blick auf die Website Ihres Händlers oder des Herstellers der Bauprodukte werfen. Hersteller bieten dort meist Konstruktionslösungen in einem Detailkatalog dem Kunden oder dem Planer an, unter welchen ihr Produkt alle geltenden Regeln erfüllen. Finden Sie dabei einmal keine Lösung für Ihr Problem, können Sie den Hersteller direkt anschreiben und um einen Vorschlag bitten. Viele Hersteller sind dabei sehr kooperativ.

Zum Beispiel verlinken wir Ihnen hier den Detailkatalog der Firma Steico der einige sehr gute Lösungen zeigt. Wichtig! Die jeweiligen Konstruktionen erfüllen nur dann den Vorgaben, wenn alle darin genannten Baustoffe verwendet wurden.Wir erhalten keinerlei Vergütungen für das nennen der Firma, es dient lediglich als Beispiel.

Hinweis: Diese Baukataloge richtigen sich vor allem an Fachleute und Planer, als Laie sollten Sie immer eine Person von Fach kontaktieren.

Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen?