Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)

Stand: 03.03.2025

Wie liest man den Positionsplan eines Statikers?

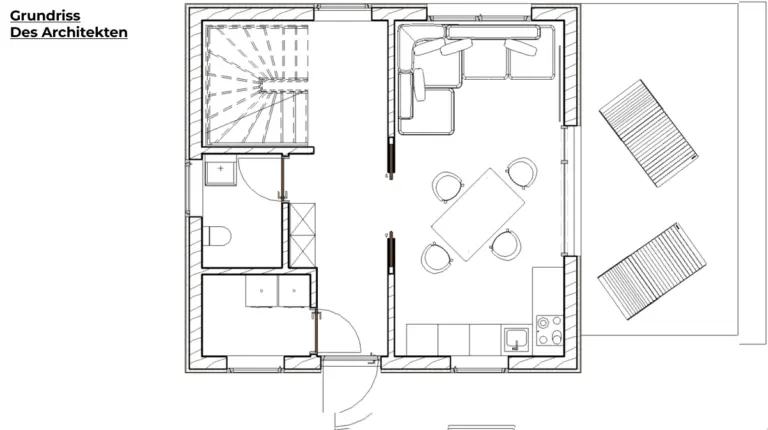

Wie liest man den Positionsplan eines Statikers und warum sorgt er bei vielen Bauherren häufig für Verwirrung? Als Teil des Standsicherheitsnachweises eines Tragwerksplaners ist der Positionsplan unverzichtbar für den Bauprozess. Dennoch werfen Pfeile, Nummern und gestrichelte Linien oft mehr Fragen auf, als sie beantworten. Was macht das Lesen so kompliziert, und warum kann es vor allem bei Renovierungen oder Umbauten hilfreich sein, einen Positionsplan zu verstehen? Ein Tragwerksplaner erklärt.

Was ist ein Positionsplan?

Ein Positionsplan ist eine spezielle technische Zeichnung, die das Tragwerk eines Bauprojekts veranschaulicht. Er zeigt alle relevanten, tragenden Bauteile – im Holzbau also beispielsweise tragende Wände, Unterzüge, Stürze, Pfetten oder Sparren – in ihrer Position und Abmessung im Gebäude.

- Zweck: Der Positionsplan verknüpft jedes eingezeichnete Bauteil mit der dazugehörigen statischen Berechnung. Jedes Bauteil erhält eine individuelle Positionsnummer, die in den schriftlichen Nachweisen (z. B. „Position 411“ Dachsparren) wieder auftaucht.

- Aufbau: Meist umfasst der Positionsplan Grundrisszeichnungen und Schnitte. Im Grundriss wird das Tragwerk einer Ebene (z. B. Erdgeschossdecke) dargestellt. Schnitte zeigen, wie die Bauteile vertikal übereinander angeordnet sind (z. B. Balkenlage im Schnitt, Pfetten, Ständer usw.).

- Abgrenzung: Der Positionsplan konzentriert sich auf das Tragwerk, also auf die Bauteile, die das Gebäude stabilisieren und Lasten ableiten. Deshalb fehlen häufig nichttragende Elemente oder Ausbauteile (z. B. nichttragende Innenwände, Fenster, Türen, Dämmungen).

Wofür dient der Positionsplan?

Zum einen schafft er Klarheit darüber, welches Bauteil wo im Gebäude liegt und wie es dimensioniert ist. Zum anderen dienen die Positionsnummern der Verknüpfung mit den statischen Berechnungen: In der Berechnung tauchen dieselben Positionsbezeichnungen wieder auf, was eine präzise Zuordnung von Berechnung und Bauteil ermöglicht. Der Positionsplan hilft somit allen Beteiligten (Architekt, Statiker, Bauleitung), die Tragwerksplanung nachzuvollziehen und während der Bauphase die statisch relevanten Elemente korrekt umzusetzen. Er ist auch eine wichtige Dokumentation, um später nachvollziehen zu können, welche Annahmen der Statiker getroffen hat.

Symbole, Zeichen und Nummern im Positionsplan

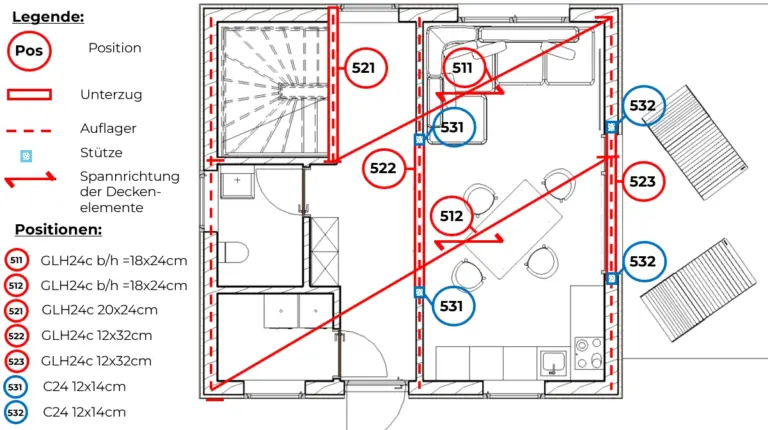

Auf einem Positionsplan finden sich verschiedene grafische Symbole und Markierungen, die für Laien zunächst ungewohnt sind. Die wichtigsten davon sind:

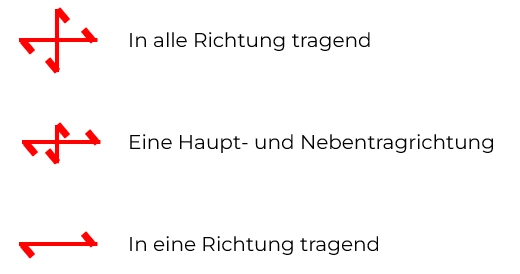

Ein Pfeilsymbol auf einer Deckenplatte oder bei einer Balkenlage kennzeichnet die Spannrichtung des Bauteils. Damit wird verdeutlicht, in welche Richtung die Last überwiegend abgetragen wird und wo das primäre Tragverhalten liegt. Bei einer Holzbalkendecke trägt das Bauteil hauptsächlich in einer Richtung, sodass parallel verlaufende Wände nur einen geringen Anteil an der Lastaufnahme haben. Eine Brettsperrholzdecke hingegen verfügt in der Regel über eine Haupt- und eine Nebentragrichtung: Der Großteil der Lasten wird in der Haupttragrichtung abgetragen, während die parallelen Wände einen reduzierten Anteil übernehmen. Betondecken werden häufig zweiachsig bemessen und verteilen die Last daher gleichmäßiger in beide Richtungen, was dazu führt, dass üblicherweise alle umgebenden Wände zum Lastabtrag beitragen.

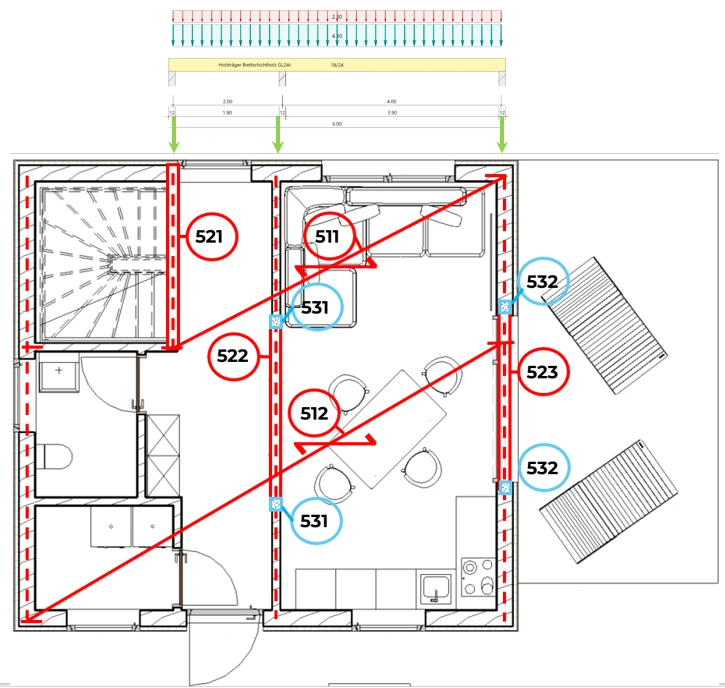

Positionsnummern und Bauteil-Bezeichnungen: Jedes tragende Bauteil im Positionsplan erhält eine Positionsnummer oder -bezeichnung. Diese besteht meist aus einer Nummer (und oft einem Prefix-Buchstaben), die eindeutig ist. Beispielsweise könnte eine Wand auch als W1, W2, W3 etc. gekennzeichnet sein, Decken als D1, D2 usw., Stützen als S1, S2, Unterzüge/Balken als B1 oder UZ-1 etc. Die Notation kann je nach Statiker variieren, wichtig ist aber: Die Nummern dienen der Kennzeichnung der Bauteile und ermöglichen es, in der Statik-Berechnung die zugehörigen Nachweise zu finden. Wenn z.B. im Plan eine Decke mit „511“ beschriftet ist, wird in der Statik die Position 511 berechnet (mit Angaben zur Dicke, Materialqualität, Belastung etc.). Die Positionsnummern selbst haben keine tiefe Bedeutung außer als ID des Bauteils – die Reihenfolge der Nummerierung kann zum Beispiel einfach von oben nach unten oder nach Uhrzeigersinn durchs Gebäude erfolgen. In vielen Positionsplänen gibt es zusätzlich eine Positionsliste (eine Tabelle am Rand oder separat), in der alle Positionsnummern aufgelistet sind mit kurzen Beschreibungen des Bauteils, den Abmessungen (z.B. Wanddicke, Deckendicke) und Materialangaben. Diese Liste dient als Legende, damit man die Abkürzungen im Plan versteht

Beispiel einer Position und der Berechnung

Zur Verdeutlichung der Lesart des Positionsplans dient das Deckenfeld mit der Position 511 als Beispiel. Diese Holzbalkendecke aus Brettschichtholz (GLH) 24c wird auf drei Punkten gelagert: am Treppenloch auf einem Unterzug, auf einer Innenwand sowie auf einer Außenwand. Alle diese Auflager sind daher als tragend zu betrachten. Der Statiker führt anschließend den Nachweis über Gebrauchs- und Tragfähigkeit im entsprechenden Abschnitt (Position 511) seines Standsicherheitsnachweises.

Praktische Tipps zum Lesen eines Positionsplans

Gerade wenn man als Bauherr im Rahmen einer Sanierung oder kleinen Umbaumaßnahme zum ersten mal einen Positionsplan in Händen hält, helfen ein paar praktische Hinweise, um ihn besser zu verstehen:

Titel und Beschriftungen beachten: Jeder Positionsplan ist meist überschrieben mit der betreffenden Ebene. Lesen Sie genau, was angegeben ist, z.B. „Decke über EG“ oder „Positionsplan Dach“ etc. Diese Beschriftung verrät, welches Bauteil dargestellt wird. Insbesondere Formulierungen wie „Decke über Erdgeschoss“ bedeuten, dass es um die Geschossdecke oberhalb des EG geht (siehe nächster Abschnitt). Verwechseln Sie das nicht mit dem Fußboden im EG – es geht hier um die tragende Decke, die das EG nach oben hin abschließt.

Legende und Positionsliste nutzen: Suchen Sie auf dem Plan nach einer Legende oder Tabelle, in der die Positionsbezeichnungen erklärt werden. Oft findet man am Planrand Materialangaben (z.B. Holzqualität, Tragfestigkeitswerte) und Abkürzungen. Hier werden z.B. Baustoffe durch Farben oder Schraffuren erläutert. In der Positionsliste sind alle Nummern mit Beschreibung aufgeführt – diese Liste ist Ihr Schlüssel, um zu verstehen, was ein Kürzel bedeutet. Nehmen Sie sich die Zeit, die Positionsliste durchzugehen: So erfahren Sie z.B., dass „511“ eine Holzbalkendecke mit einer Höhe von 24 cm.

Darstellungsebenen verstehen: Machen Sie sich klar, dass ein Positionsplan vereinfacht darstellt. Nicht jedes Detail des Gebäudes ist eingezeichnet – der Fokus liegt auf dem Tragwerk. Türen, Fenster, nichttragende Innenwände oder z.B. Treppengeländer werden meist weggelassen, damit die tragenden Strukturen klar erkennbar sind. Das kann dazu führen, dass der Plan anders aussieht als ein Architekten-Grundriss. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Konzentrieren Sie sich auf die eingezeichneten Elemente und deren Positionen im Raum (häufig helfen Maße und Achsmaße, um zu erkennen, wo im Gebäude man sich befindet).

Häufige Missverständnisse beim Lesen eines Positionsplans

Beim Entziffern von Positionsplänen kommt es bei Laien immer wieder zu ähnlichen Denkfehlern. Hier einige häufige Missverständnisse – und die Aufklärung dazu:

Ein Statiker schaut immer nach oben.“ Diese Aussage hört man oft, und sie beschreibt folgendes Prinzip: In einem Positionsplan beziehen sich die Positionen immer auf das darüberliegende Geschoss bzw. Bauteil, nicht auf das darunter. Konkret bedeutet das: Zeichnet der Statiker einen Grundriss eines Geschosses, dann zeigt er in dieser Zeichnung die Decke über diesem Geschoss. Beispiel: Im Positionsplan Erdgeschoss ist die Decke über dem Erdgeschoss dargestellt (also die EG-Decke, die das Erdgeschoss nach oben abschließt und den Boden des 1. Obergeschosses bildet). Bauherren denken intuitiv oft, es ginge um die Bodenplatte oder den Fußboden im EG, doch das ist falsch – die Positionen beziehen sich auf das darüberliegende Bauteil. Genauso wird im Positionsplan Obergeschoss die Decke über dem OG (also ggf. das Dach oder die oberste Geschossdecke) dargestellt, und so weiter. Dieses „Blick-nach-oben“-Prinzip erklärt auch, warum im Plan darunter liegende Wände gezeichnet sind: Man schaut von unten gegen die Decke, sieht die tragenden Wände darunter, und bezeichnet die Decke, die oben drauf liegt.

Missverständnis bei Pfeilsymbolen: Ein weiterer häufiger Irrtum betrifft die Interpretation des Spannrichtungs-Pfeils. Manche Bauherren vermuten, der Pfeil zeige an, auf welcher Wand die Decke aufliegt oder wo die Decke besonders fixiert ist. Das stimmt nur indirekt. Tatsächlich ruht eine Stahlbetondecke in der Regel auf allen ihren Auflagern. Der Pfeil zeigt die Richtung der primären Lastabtragung an. In Pfeilrichtung spannt die Decke zwischen zwei Auflagern. Im Umkehrschluss bedeutet das: Quer zur Pfeilrichtung liegen die Auflagern. Denken Sie also beim Lesen: Pfeil = Tragrichtung. Sollten mehrere Pfeile oder spezielle Symbole (wie Doppelpfeile) vorhanden sein, kann das auf zweiachsiges Spannen oder besondere Tragwirkungen hindeuten – hier lohnt sich ein Blick in die Legende oder Nachfrage beim Statiker.

Häufig gestellte Fragen

Eine technische Zeichnung, die alle tragenden Bauteile (z. B. Wände, Decken, Balken) eines Gebäudes kennzeichnet und ihre Position festlegt, gekoppelt mit den statischen Berechnungen.

Die Pfeile zeigen die Spann- bzw. Hauptrichtung an. In dieser Richtung wird die Last primär abgetragen. Bei Holzbalkendecken steht der Pfeil für die Lage der Balken, während bei Brettsperrholz- oder Betondecken mehrere Pfeile auch eine mögliche Zweiachsigkeit andeuten können.

Ein Positionsplan ist grundsätzlich für Fachleute erstellt, lässt sich jedoch mit einigen Grundkenntnissen auch von Laien nachvollziehen. Sollten Punkte unklar bleiben, empfiehlt es sich, den Statiker oder die Bauleitung zu konsultieren. Viele Fragen klären sich oft durch eine kurze Erklärung oder einen Blick in die statische Berechnung.