Von: Yannick Wild (Bauingenieur, Holzbauingenieur)

Stand: 21.04.2024

Warmdach im modernen Holzbau

Warmdach-Konstruktionen sind im Vergleich zu Kaltdachkonstruktionen im heutigen Holzbau kaum mehr wegzudenken und finden besonders bei Sattel- und Flachdächern großen Anklang. Aufgrund der unterschiedlichen konstruktiven Ausführungen von Warm- und Kaltdächern ist eine sorgfältige Planung und eine präzise Ausführung dabei von besonderer Bedeutung.

Das Wichtigste in Kürze:

- Ein Warmdach unterscheidet sich von einem Kaltdach dadurch, dass das Warmdach keine Lüftungsebene besitzt.

- Bei einem Warmdach fungieren diffusionsoffene und diffusionsgeschlossene Bauteile in Kombination für einen Feuchtigkeitsausgleich.

- Ein Warmdach ist in drei Ebenen unterteilbar: einen tragenden Kern sowie eine Innen- und Außenseite.

- Die Vorteile des Warmdachs liegen in einem deutlich höheren Dämmungsanteil, wodurch energetisch effizientere Konstruktionen möglich sind.

Worin liegt der Unterschied zwischen einem Kalt- und Warmdach?

Im Gegensatz zum Kaltdach gibt es beim Warmdach keine Belüftungsschicht. Diese fehlende Belüftungsschicht wird durch moderne Materialien und Bauteile kompensiert, die für einen effektiven Feuchtigkeitsausgleich sorgen. Diese Bauweise ermöglicht es, besonders gut gedämmte Dachkonstruktionen zu gewährleisten und begehbare und sogar begrünbare Flachdächer zu schaffen. Übrigens, hier unsere Tipps für langlebige Flachdachkonstruktionen.

Warmdach und seine Funktionsweise

Durch eine etwa zehnfach höhere Dichtigkeit der Innenseite im Vergleich zur Außenseite kann ein physikalischer Ausgleich des anfallenden Tauwassers nach außen sichergestellt werden, ohne dass Feuchtigkeit von außen nach innen gelangen kann. Dieses Prinzip ist sowohl für Steil- als auch für Flachdächer anwendbar und bietet somit eine ideale Konstruktion mit maximaler Ausnutzung der Aufbauhöhe für die Dämmung der Konstruktion.

Warmdach und konstruktiver Aufbau

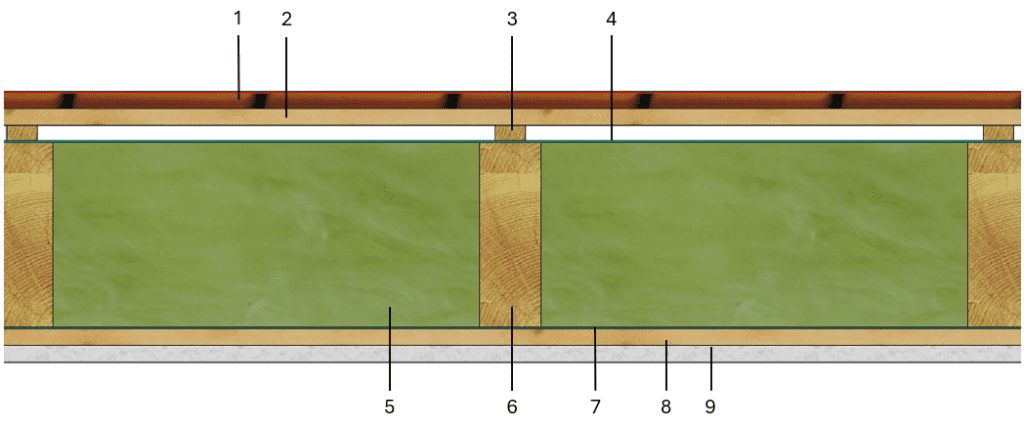

Der Aufbau eines Warmdaches lässt sich in drei Bereiche unterteilen: eine wasserabweisende äußere Schicht, einen gedämmten tragenden Kern und eine innenliegende Verkleidung.

Hinweis: Obwohl ein Warmdach auch einen luftdurchlässigen Bereich zwischen der wasserabweisenden und der tragenden Schicht aufweist, kann aufgrund des geringen Querschnitts die Luftzirkulation nicht ungehindert stattfinden, was den Feuchtigkeitsabtransport nahe zu vollkommen blockiert.

- Dachdeckung (z.B. Ziegel, Betondachsteine, 1. wasserableitende Ebene)

- Dachlattung (tragende Unterkonstruktion der Dachdeckung)

- Konterlattung (Wasserableitung)

- Unterspannbahn (2. wasserableitende Ebene)

- Dämmung (Mineral- oder Zellulosedämmung)

- Sparren (Haupttragkonstruktion)

- Dampfsperre (Luftdichte Schicht)

- Unterkonstruktion ( Holzlattung oder CD Metallprofile und Federschiede)

- Bekleidung ( z.B. Gipskartonplatten)

Vorteile eines Warmdachs

Die Konstruktion lässt sich handwerklich einfacher umsetzen, da die Ausführung der Hinterlüftung entfällt. Es ist jedoch wichtig dafür zu sorgen, dass die Unterspannbahn weder nach außen gewölbt noch gegen die Lattung gedrückt wird (harte Unterdächer sind hier von Vorteil). Ein weiterer Vorteil liegt darin, die gesamte Sparrenhöhe für die Wärmedämmung nutzen zu können. Zudem kann auf chemischen Holzschutz verzichtet werden, sofern die Vorgaben der DIN 68800-2 eingehalten werden – das ist in der Regel der Fall, wenn der sd-Wert < 0,2m beträgt und das Holz insektenunzugänglich abgedeckt ist.

Nachweis der Tauwasserfreiheit

Ein rechnerischer Nachweis für die Tauwasserfreiheit unbelüfteter Dachkonstruktionen ist erforderlich, sobald von den in DIN 4108-3 beschriebenen Konstruktionsaufbauten abgewichen wird. Für unbelüftete Dächer mit belüfteter Dachdeckung und Wärmedämmung zwischen, unter und/oder über den Sparren sowie einer zusätzlichen regensichernden Schicht ist jedoch kein solcher Nachweis erforderlich, sofern bestimmte sd-Werte eingehalten werden.

| Außen, sd,e | Innen, sd,i |

| 0,1 | ≥ 1,0 |

| ≤ 0,3 | ≥ 2,0 |

| > 0,3 | sd,i ≥ 6 sd,e |

Nachweisfreier Wärmedurchlasswiderstand

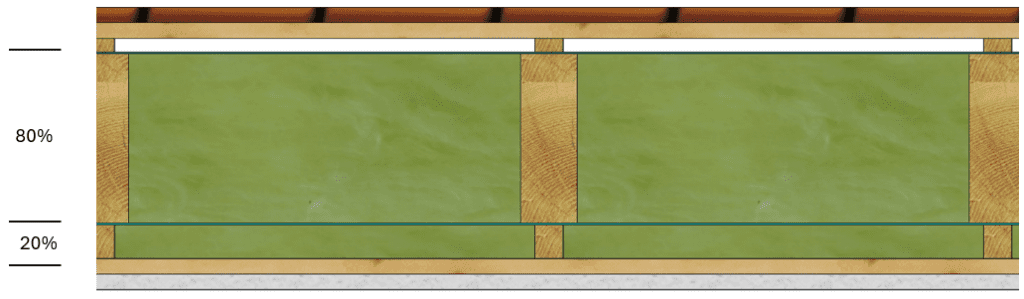

Der Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten unterhalb der diffusionshemmenden Schicht darf bei bei einem Warmdach ohne rechnerischen Nachweis höchstens 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstands ausmachen.

Häufig gestellte Fragen

Ein Warmdach kann Wärme länger speichern als ein Kaltdach. Daher eignet sich ein Warmdach für ein bewohnten Raum deutlich mehr als ein Kaltdach.

In einem unbewohnten Dachgeschoss scheint es im ersten Moment Sinn zu ergeben ein Kaltdach zu verbauen, angesichts der zunehmenden Nachverdichtung sollte jedoch darüber nachgedacht werden, wie das Dachgeschoss später mal genutzt werden könnte.

Ein Umkehrdach ist eine spezielle Art von Flachdachkonstruktion, bei der die übliche Anordnung von Abdichtung und Dämmung umgekehrt ist. Im Umkehrdach liegt die Dämmung oberhalb der Abdichtung, wodurch die Abdichtung als mechanischer Schutz für die Dämmung dient und diese vor Witterungseinflüssen schützt. Diese Bauweise ermöglicht eine verbesserte Energieeffizienz und eignet sich besonders für Dächer mit starken mechanischen Belastungen oder extremen klimatischen Bedingungen.

Der sd-Wert steht für die „Luftschichtdicke äquivalenter Wasserdampfdiffusion“ und wird in Metern gemessen. Er gibt an, wie stark eine Schicht eines Bauelements wie der Dampfbremsfolie dem Durchgang von Wasserdampf widersteht.